日本の観光業界は史上最高の3,687万人の訪日外国人観光客を迎えた一方で、深刻なオーバーツーリズム問題に直面しています。京都市では市民1人当たり年間34人の観光客を受け入れ、78.9%の住民が公共交通の混雑を問題視する状況となっています。

このまま都市部への観光客集中が続けば、地域住民の生活の質は更に悪化し、観光地としての魅力も失われる可能性があります。2025年大阪・関西万博では2,820万人の来場者が予想され、問題は一層深刻化することが予測されます。

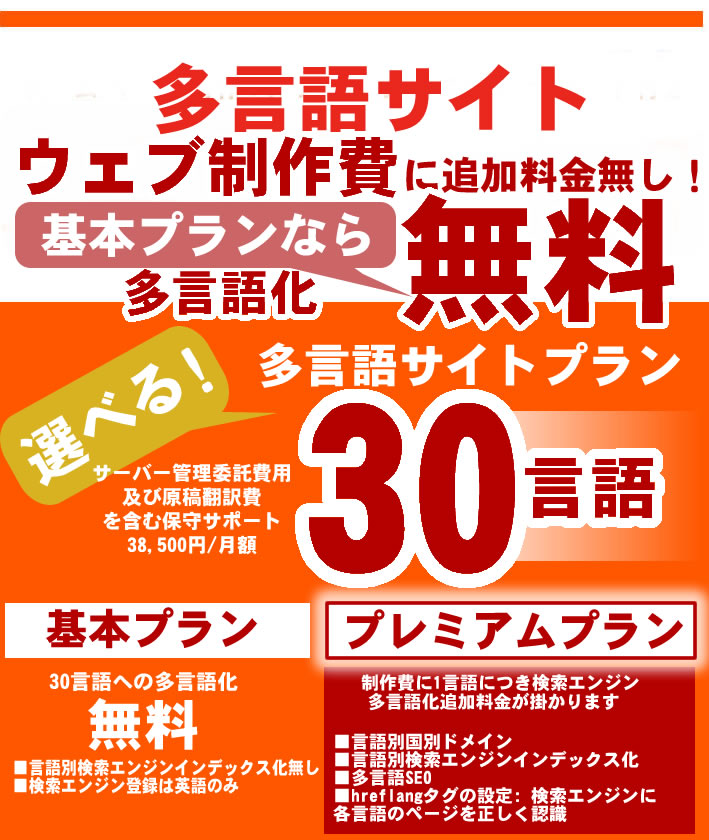

しかし、地方には未開発の素晴らしい観光資源が数多く存在します。これらの潜在的な観光資源を多言語化されたウェブサイトで効果的に発信することで、観光客の地方分散化と雇用創出を同時に実現できます。

長崎県小値賀島では人口約2,300人で年間観光客約1万人という適正規模を維持しながら、雇用創出と定住促進を両立した成功モデルを築いています。このような取り組みこそが、日本の観光業界が目指すべき方向性です。

熊野古道では外国人宿泊者数が7年間で35倍増を達成しながらも、「量より質」の戦略により地域住民との共生を実現しています。これは適切なターゲティングと質の高い多言語コンテンツマーケティングの成果です。

今こそ、あなたの地域の隠れた魅力を多言語化ウェブサイトで世界に発信し、持続可能な観光地域づくりを始めませんか。

オーバーツーリズムの現状と既存対策の限界

日本のオーバーツーリズムの深刻化

日本の観光業界は現在、歴史的な転換点を迎えています。2024年には過去最高の3,687万人の訪日外国人観光客を記録し、観光が自動車に次ぐ第2位の輸出産業となりました。観光消費額も8.1兆円に達し、一人当たり消費額は227,000円と2019年比で43%増加という驚異的な成長を見せています。

しかし、この急激な成長の裏で深刻な問題が顕在化しています。観光客の都市部への極度な集中により、特定地域では住民の生活に受忍限度を超える負の影響が生じているのです。インバウンド宿泊者の三大都市圏への集中度は2019年の62.7%から2023年には72.1%まで悪化し、5都府県(東京・大阪・京都・北海道・福岡)に全体の73%が集中する状況となっています。

この状況を改善するため、各地で様々な対策が講じられています。しかし、これらの対策には根本的な限界があることが明らかになってきました。既存の対策は主に観光客の流入を制限することに焦点を当てており、他地域への分散化には直接的に貢献していないのが現状です。

既存対策の効果と限界性

京都市では観光特急バスの導入(料金を通常の2倍以上の500円に設定)、宿泊税の大幅引き上げ(2026年3月から最高10,000円)、市バス一日券の廃止による地下鉄誘導など、多面的な対策を実施しています。これらの対策により一定の効果は見られるものの、観光客を他地域に誘導する直接的な効果は限定的です。

富士山では2024年から入山制限を導入し、登山者数を153,346人から125,287人へと18%削減することに成功しました。夜間登山者は95.1%減少し、救護件数も41.3%減少するなど、量的制限による効果は確実に現れています。2025年には全ルートで入山料4,000円、1日4,000人上限、夜間通行規制を実施し、量的制限から質的向上への転換を図っています。

白川郷でも完全予約制の導入により、来場者数を8,000人から4,000人へと半減させ、違法路上駐車問題の完全解消と観光客満足度の向上を実現しています。これらの成功事例は確かに地域の問題解決には貢献していますが、日本全体の観光客分散化という課題の解決には至っていません。

問題の根本は、これらの対策が「流入制限」に重点を置いており、「代替地域への誘導」という視点が不足していることです。観光客は制限された地域を避けるものの、結果的に他の人気観光地に集中してしまい、オーバーツーリズム問題の根本的解決には至らないのが実情です。この構造的な問題を解決するためには、新たなアプローチが必要となっています。

潜在的観光資源を持つ地域の課題

隠れた観光資源の存在

日本全国には、まだ十分に活用されていない素晴らしい観光資源が数多く存在しています。温泉資源だけを見ても、長野県の湯川温泉は極上の掛け流し温泉でありながら外国人の認知度は極めて低く、山形県の肘折温泉は歴史ある湯治場でありながら新庄駅からバスで60分というアクセス問題を抱えています。青森県の温湯温泉も極上の泉質を誇りながら、公共交通でのアクセスが困難という課題があります。

文化資源の分野でも同様の状況が見られます。兵庫県篠山町では古民家活用による分散型ホテル運営で雇用創出50名以上、移住者20名以上を実現し、徳島県神山町ではIT企業誘致と古民家再生で150人以上の移住者獲得に成功しています。これらの事例は、適切なアプローチにより地域の潜在的資源を活用できることを示しています。

しかし、こうした成功事例はまだ限定的です。多くの地域では、自分たちの持つ観光資源の価値に気づいていない、あるいは価値に気づいていても効果的な情報発信ができていないという状況が続いています。特に外国人観光客に対しては、言語の壁により情報が全く届いていないケースが大半を占めています。

情報発信における課題

地方の潜在的観光資源が活用されない最大の理由の一つは、適切な情報発信ができていないことです。多くの地域では日本語での情報発信にとどまっており、国際的な認知度向上に必要な多言語での情報発信が不十分な状況にあります。

現代の観光行動パターンを見ると、外国人観光客の約80%がインターネットで事前に目的地の情報を収集しています。しかし、地方の観光資源に関する情報は、英語をはじめとする外国語での発信が極めて限られているのが現状です。特に中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語など、訪日外国人の主要な出身国の言語での情報発信は、多くの地域で全く行われていません。

また、情報発信ができている場合でも、その内容が表面的で魅力を十分に伝えきれていないケースが多く見られます。観光地の歴史的背景、文化的価値、体験できる内容、アクセス方法、周辺の宿泊施設や飲食店の情報など、外国人観光客が求める詳細な情報が不足しているのです。

さらに、SEO対策(検索エンジン最適化)の観点からも課題があります。外国語での検索において上位表示される仕組みが構築されていないため、素晴らしい観光資源があっても発見されにくい状況が続いています。多言語化ウェブサイトを制作する際は、各言語での検索キーワード分析を行い、ターゲット市場での検索上位表示を狙う戦略的なアプローチが不可欠です。

潜在需要の掘り起こし不足

多くの地方自治体や観光事業者は、自分たちの地域にどのような外国人観光客のニーズがあるのかを十分に把握できていません。例えば、温泉文化に興味を持つ欧米系観光客、歴史的な建造物を求める東南アジア系観光客、自然体験を重視するオーストラリア系観光客など、出身国や文化的背景によって求められる観光体験は大きく異なります。

このような市場特性を理解せずに一律的な情報発信を行っても、効果的な集客は期待できません。重要なのは、まず自分たちの地域の観光資源がどの国・地域の観光客にとって魅力的なのかを分析し、その市場に特化した多言語化ウェブサイトでの情報発信を行うことです。

成功している地域では、必ずターゲット市場を明確に設定し、その市場のニーズに合わせた情報発信を行っています。長崎県小値賀島の成功も、古民家民泊と自然体験という明確なコンセプトを設定し、それに興味を持つ特定の層に向けて効果的な情報発信を行った結果です。このようなターゲットを絞った戦略的アプローチこそが、潜在需要の掘り起こしには不可欠なのです。

成功事例に学ぶ効果的なアプローチ

小値賀島モデルの詳細分析

長崎県小値賀島は、日本の持続可能な観光モデルとして国際的にも注目を集めている成功事例です。人口約2,300人という小さな島でありながら、年間観光客約1万人という適正規模を維持し、雇用創出と定住促進を両立させています。この成功の背景には、明確な戦略と効果的な情報発信があります。

小値賀島の最大の特徴は、古民家民泊と自然体験ツアーを核とした「体験型観光」への特化です。島内の伝統的な古民家を宿泊施設として活用し、島民との交流を重視した滞在型観光を提供しています。これにより、一般的な観光地では味わえない「島暮らし体験」という独自の価値を創出しています。

情報発信においても、小値賀島は戦略的なアプローチを取っています。ターゲットを「都市部での生活に疲れを感じ、自然豊かな環境での癒しを求める層」に明確に設定し、その層が求める情報を多言語化ウェブサイトで詳細に発信しています。特に英語でのコンテンツでは、島の自然環境、文化的体験、地元住民との交流の様子を豊富な写真と動画で紹介し、訪問前から島での体験をイメージできるような構成になっています。

この戦略の結果、小値賀島では質の高い観光客を安定的に集客することに成功し、観光収入による雇用創出と若者の定住促進を実現しています。重要なのは、単に観光客数を増やすのではなく、島の文化と自然環境を理解し尊重する質の高い観光客を選択的に受け入れることで、持続可能な観光業を構築している点です。

熊野古道の質重視戦略

和歌山県の熊野古道も、多言語化ウェブサイトを活用した成功事例として注目されます。外国人宿泊者数が7年間で35倍増という驚異的な成長を遂げながらも、「量より質」の戦略により地域住民との共生を実現しています。

熊野古道の成功要因は、厳格なターゲティングと質の高いコンテンツマーケティングにあります。ターゲットを「スピリチュアルツーリズムに興味を持つ欧米系観光客」に設定し、英語での詳細な情報発信を展開しています。多言語化ウェブサイトでは、熊野古道の宗教的・文化的意義、歩行ルートの詳細、宿泊施設の情報、地元の文化体験プログラムなど、外国人観光客が求める情報を網羅的に提供しています。

特に効果的だったのは、海外の旅行雑誌やブログでの紹介記事と連動した多言語化ウェブサイトでの詳細情報提供です。興味を持った外国人観光客がインターネットで検索した際に、英語で詳細な情報を入手できる環境を整備したことで、高い訴求力を実現しています。

また、熊野古道では持続可能な観光を重視し、環境保護と観光振興のバランスを取る取り組みを継続しています。多言語化ウェブサイトでもこの理念を明確に発信し、環境を尊重する意識の高い観光客の誘致に成功しています。この結果、地域住民と観光客の良好な関係を維持しながら、観光業による地域活性化を実現しています。

成功事例に共通する要素

これらの成功事例を分析すると、いくつかの共通する要素が見えてきます。第一に、明確なターゲット設定です。成功している地域は必ず「誰に来てほしいか」を明確に設定し、その層のニーズに特化した観光商品を開発しています。

第二に、効果的な多言語化ウェブサイトでの情報発信です。単に翻訳するだけでなく、ターゲット市場の文化的背景を理解し、そのニーズに合わせたコンテンツを制作している点が重要です。各言語での検索上位表示を狙ったSEO対策も欠かせません。

第三に、地域住民との協働体制です。観光業を地域全体で支える仕組みを構築し、住民参加型の観光地マネジメントを実現しています。これにより、持続可能な観光業の基盤を築いています。

第四に、質の高い体験の提供です。単なる見学型観光ではなく、その地域でしか体験できない独自の価値を提供することで、高い満足度と口コミ効果を生み出しています。

これらの要素を踏まえると、地方の潜在的観光資源を活用するためには、戦略的な多言語化ウェブサイトの制作と運用が不可欠であることが分かります。適切なターゲティングと質の高いコンテンツ制作により、効果的な観光客誘致と地域活性化を実現することが可能なのです。

多言語化ウェブサイトによる情報発信戦略

ターゲット市場の特定と分析

効果的な多言語化ウェブサイトを制作するための第一歩は、ターゲット市場の特定と詳細な分析です。日本を訪れる外国人観光客は出身国や文化的背景によって、求める観光体験が大きく異なります。例えば、欧米系観光客は文化体験や自然との触れ合いを重視する傾向があり、東アジア系観光客はショッピングやグルメを楽しむ傾向が強く見られます。

市場分析では、まず自分たちの地域の観光資源がどの国・地域の観光客にとって最も魅力的なのかを検討する必要があります。温泉地であれば温泉文化への理解がある韓国や台湾の観光客、歴史的な建造物があれば文化遺産に興味を持つヨーロッパ系観光客、自然体験ができる地域であれば環境意識の高いオーストラリアやカナダの観光客といったように、資源特性とニーズのマッチングを行います。

ターゲット市場が特定できたら、その市場の詳細な分析を行います。対象国の経済状況、休暇の取り方、旅行予算、情報収集の方法、使用するSNSプラットフォーム、検索エンジンの利用状況など、様々な要素を調査します。これらの情報は、多言語化ウェブサイトの設計と運用戦略を決定する重要な基礎データとなります。

特に重要なのは、各国の検索行動の特徴を理解することです。Google検索が主流でない国(中国の百度、韓国のNAVERなど)では、それぞれの検索エンジンに最適化した多言語化ウェブサイトの制作が必要になります。また、各国で使用される検索キーワードの傾向も異なるため、現地の言語での詳細なキーワード分析が不可欠です。

言語別コンテンツ戦略

ターゲット市場が特定できたら、次は各言語でのコンテンツ戦略を策定します。単純な翻訳ではなく、各市場の文化的背景とニーズに合わせたコンテンツの制作が重要です。

英語コンテンツでは、欧米系観光客が求める詳細な背景情報と体験内容の説明に重点を置きます。歴史的背景、文化的意義、体験できる活動の詳細、アクセス方法、宿泊施設の情報など、旅行計画に必要な情報を網羅的に提供します。また、写真や動画を豊富に使用し、訪問前から現地での体験をイメージできるような構成にします。

中国語コンテンツでは、中国系観光客が重視するショッピング情報、グルメ情報、フォトスポット情報を充実させます。SNSでの情報拡散を前提とした魅力的な写真の提供と、WeChat(微信)での情報共有を促進する仕組みも重要です。また、中国の検索エンジン「百度」での上位表示を狙ったSEO対策も必要になります。

韓国語コンテンツでは、韓国人観光客が好む温泉、美容、グルメ関連の情報を重点的に発信します。韓国で人気のSNSプラットフォームでの拡散を意識し、インスタグラムやYouTubeでの紹介と連動した詳細情報の提供が効果的です。

各言語でのコンテンツ制作では、現地の文化的感性に配慮することも重要です。色彩の使い方、写真の構成、文章の表現方法など、各国の文化的背景を理解した上でのコンテンツ制作が、高い訴求力を生み出します。

SEO対策と検索上位表示戦略

多言語化ウェブサイトで最も重要な要素の一つが、各言語での検索エンジン最適化(SEO)対策です。素晴らしいコンテンツを制作しても、検索結果で上位表示されなければ、ターゲットとする観光客に情報が届きません。

各言語でのSEO対策では、まず現地での検索キーワードの詳細な分析が必要です。日本語から直訳したキーワードではなく、実際にその国の人々が使用している検索語句を調査し、それに基づいたコンテンツ制作を行います。例えば、「温泉」という言葉も、英語では「hot spring」「onsen」「thermal spa」など複数の表現があり、検索者の背景知識によって使用する言葉が異なります。

技術的なSEO対策では、各言語版ページの適切なURL構造の設定、hreflang属性の実装、各国の検索エンジンへのサイトマップ登録などが重要です。また、ページの読み込み速度、モバイル対応、構造化データの実装など、検索エンジンが評価する技術的要素も確実に対応する必要があります。

コンテンツSEOでは、各言語での詳細な記事コンテンツの制作が効果的です。観光地の歴史、文化、体験方法、アクセス情報など、検索者が求める情報を網羅した詳細なコンテンツを各言語で制作し、長期的な検索上位表示を狙います。

また、現地のブログやメディアからのリンク獲得も重要な要素です。各国の旅行関連ブログ、メディア、インフルエンサーとの連携により、質の高い外部リンクを獲得し、検索エンジンからの評価向上を図ります。

デジタルマーケティングとの連携

多言語化ウェブサイトの効果を最大化するためには、総合的なデジタルマーケティング戦略との連携が不可欠です。各国で人気のSNSプラットフォーム、動画配信サービス、旅行関連アプリなどとの連携により、多角的な情報発信を展開します。

Facebook、Instagram、YouTubeなどの国際的なプラットフォームでは、各言語での定期的なコンテンツ配信を行い、多言語化ウェブサイトへの誘導を図ります。中国市場ではWeChat(微信)、Weibo(微博)、小紅書(RED)などの現地プラットフォームとの連携が重要になります。

動画コンテンツも効果的な手法です。観光地の魅力を伝える短い動画を各言語で制作し、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームで配信します。動画内で多言語化ウェブサイトのURLを紹介し、詳細情報の確認を促進します。

メールマーケティングも重要な要素です。多言語化ウェブサイトで収集した見込み客の情報を活用し、各言語でのニュースレター配信やイベント情報の提供を行います。これにより、一度関心を持った観光客との継続的な関係構築を図ります。

雇用創出と地域活性化への効果

観光業による直接的雇用創出

多言語化ウェブサイトを活用した効果的な観光振興は、地域における直接的な雇用創出に大きく貢献します。小値賀島の事例では、古民家民泊と自然体験ツアーの展開により50名以上の雇用創出を実現し、島の人口減少に歯止めをかける効果を生み出しています。

観光業での雇用創出は多岐にわたります。宿泊施設での接客・清掃・調理スタッフ、観光ガイド、体験プログラムのインストラクター、交通サービスの運転手、土産物店の販売員など、様々な職種での雇用機会が生まれます。特に地方では選択肢の少ない雇用市場において、観光業は重要な雇用創出源となります。

多言語化ウェブサイトによる外国人観光客の誘致は、これらの雇用の質と安定性を向上させる効果があります。国内観光客のみに依存する場合と比較して、季節変動の平準化や単価の向上が期待でき、より安定した雇用環境を提供できます。例えば、冬季に国内観光客が減少する地域でも、スキーや雪景色を求める外国人観光客を誘致することで、通年での雇用維持が可能になります。

また、外国人観光客の受け入れに伴い、語学スキルを活用した雇用機会も創出されます。地域の若者が語学力を活かして働ける環境が整うことで、都市部への人口流出を防ぐ効果も期待できます。このような多様な雇用機会の創出は、地域の人材定着と活性化に大きく貢献します。

関連産業への波及効果

観光業の発展による効果は、直接的な観光関連業種にとどまらず、地域の様々な産業に波及します。飲食業では地元食材を活用した料理の提供により、農業・漁業・畜産業との連携が生まれ、地域全体の産業振興につながります。

建設業では、宿泊施設の改修・新築、観光関連インフラの整備、案内看板の設置などの需要が発生します。小値賀島でも古民家の改修工事により、地元の建設業者や職人の仕事が創出されています。このような建設需要は一時的なものではなく、観光業の発展とともに継続的に発生する性質があります。

製造업では、地域の特産品や土産物の生産が活発化します。外国人観光客は日本の伝統工芸品や地域限定商品への関心が高く、これらの需要増加により地域の製造業者の売上向上が期待できます。また、多言語化ウェブサイトでこれらの商品を紹介することで、現地での購入だけでなく、帰国後のオンライン購入による継続的な売上も見込めます。

サービス業では、美容室、クリーニング店、レンタル業など、観光客の滞在に必要な様々なサービスへの需要が増加します。これらの業種では外国人観光客への対応能力向上により、新たな競争優位性も獲得できます。

地域ブランド価値の向上

多言語化ウェブサイトを活用した効果的な情報発信は、地域のブランド価値向上に大きく貢献します。国際的な認知度の向上により、その地域の農産物、工芸品、加工食品などの商品価値も同時に向上する効果が見られます。

熊野古道の事例では、スピリチュアルツーリズムの聖地としての国際的認知により、周辺地域で生産される農産物や工芸品にも「熊野ブランド」としての付加価値が生まれています。多言語化ウェブサイトでこれらの商品を紹介することで、観光と物産販売の相乗効果を創出しています。

地域ブランドの向上は、住民の地域への誇りと愛着を高める効果もあります。自分たちの住む地域が国際的に評価されることで、住民の地域活動への参加意欲が向上し、更なる地域活性化への好循環が生まれます。このような住民意識の変化は、持続可能な観光地域づくりの基盤となります。

また、地域ブランドの向上は、若者の定住促進や外部からの移住者増加にも寄与します。神山町の事例のように、観光地としての知名度向上がIT企業の誘致につながり、結果として多様な雇用機会の創出と150人以上の移住者獲得を実現した例もあります。このように、観光振興による地域ブランド向上は、様々な分野での地域活性化効果を生み出します。

持続可能な地域経済モデルの構築

多言語化ウェブサイトを活用した観光振興は、一時的なブームに終わらない持続可能な地域経済モデルの構築に貢献します。小値賀島のモデルでは、観光収入を地域内で循環させる仕組みを構築し、外部依存度の低い自立的な経済基盤を確立しています。

この持続可能性の鍵となるのは、地域資源の適切な活用と保護のバランスです。多言語化ウェブサイトでは、観光客に対して地域の環境保護や文化保存への協力を求める情報発信も重要になります。責任ある観光行動を促すことで、地域資源の保護と観光業の発展を両立させることができます。

また、デジタル技術を活用した効率的な運営により、少ない人手でも質の高いサービス提供が可能になります。AI を活用した多言語対応、オンライン予約システム、デジタル決済の導入などにより、地方の人手不足という制約を克服しながら国際的な観光客への対応を実現できます。

さらに、多言語化ウェブサイトを通じて収集される観光客データの活用により、需要予測の精度向上や効果的なマーケティング戦略の策定が可能になります。これにより、限られた予算と人的資源を最も効果的な方法で活用し、持続可能な経営を実現できます。

政策提言と実践的アプローチ

国と自治体の役割分担

オーバーツーリズム解消と地方分散化を実現するためには、国レベルでの政策転換と地方自治体での実践的取り組みの両輪が必要です。国レベルでは、2023年10月に策定された「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」の158.2億円の予算を、地方の多言語化ウェブサイト制作支援により重点配分することが重要です。

現在の政策は主要観光地での混雑緩和に重点が置かれていますが、今後は地方の潜在的観光資源発掘と多言語での情報発信支援により注力すべきです。特に、多言語化ウェブサイトの制作・運用に関する専門知識を持たない地方自治体や中小観光事業者への技術支援体制の構築が急務となっています。

地方自治体レベルでは、観光振興と住民生活の質確保のバランスを取る政策立案が重要です。受け入れ可能な観光客数の上限設定、地域住民参加型の観光地マネジメント体制の構築、多言語化ウェブサイトでの適切な情報発信により、持続可能な観光地域づくりを推進する必要があります。

また、近隣自治体との広域連携も重要な要素です。単独の自治体だけでは限界がある多言語での情報発信や外国人観光客の受け入れ体制について、地域全体での連携により効率的な取り組みを実現できます。複数の自治体が共同で多言語化ウェブサイトを制作・運用することで、コスト削減と情報発信力の向上を同時に達成できます。

民間企業との連携モデル

効果的な地方分散化を実現するためには、公共部門だけでなく民間企業との戦略的連携が不可欠です。特に多言語化ウェブサイトの制作・運用については、専門的な技術と経験を持つ民間企業との連携により、高い効果を期待できます。

旅行会社との連携では、既存の海外販売チャネルを活用した地方観光地の海外プロモーション展開が効果的です。大手旅行会社が持つ各国でのマーケティングネットワークと、地方の多言語化ウェブサイトを連携させることで、効率的な海外集客を実現できます。

IT企業との連携では、AI技術を活用した多言語対応システムの開発や、ビッグデータ分析による効果的なマーケティング戦略の策定が可能になります。特に、リアルタイムでの多言語翻訳機能や、外国人観光客の行動パターン分析システムなどの技術活用により、地方でも国際水準の観光サービス提供が可能になります。

地域の中小企業との連携も重要です。宿泊業、飲食業、体験サービス業など、地域の様々な事業者が連携して統一的な多言語化ウェブサイトを制作・運用することで、個別では困難な国際的な情報発信を実現できます。このような業界横断的な連携により、地域全体での魅力発信と効率的な集客を達成できます。

段階的実施プロセス

地方での多言語化ウェブサイトを活用した観光振興は、段階的なプロセスで実施することが重要です。第一段階では、地域の観光資源調査とターゲット市場の特定を行います。自分たちの地域が持つ潜在的な観光資源を客観的に評価し、どの国・地域の観光客にとって最も魅力的なのかを分析します。

第二段階では、優先的に取り組む言語を選定し、その言語での多言語化ウェブサイトを制作します。一度に多数の言語に対応しようとすると品質の低下やコスト増大を招くため、まず1-2言語に集中して高品質なコンテンツを制作することが重要です。

第三段階では、制作した多言語化ウェブサイトの効果測定と改善を継続的に実施します。アクセス解析、問い合わせ件数、実際の観光客数の変化などを詳細に分析し、より効果的な情報発信方法を模索します。

第四段階では、成功した言語での取り組みを他の言語に展開し、段階的に対応言語数を拡大します。同時に、デジタルマーケティング手法の多様化や、他地域との連携拡大などにより、より包括的な観光振興戦略を展開します。

このような段階的アプローチにより、限られた予算と人的資源でも効果的な多言語化ウェブサイトの制作・運用が可能になり、持続可能な観光地域づくりを実現できます。

効果測定と継続的改善

多言語化ウェブサイトを活用した観光振興の効果を最大化するためには、適切な効果測定と継続的な改善が不可欠です。まず、明確なKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的な効果測定を実施する体制を構築します。

定量的な指標としては、多言語化ウェブサイトへのアクセス数、各言語でのページビュー数、問い合わせ件数、実際の外国人観光客数、観光消費額の変化などを継続的に測定します。これらのデータを月次・四半期ごとに分析し、効果的な施策の継続と改善点の特定を行います。

定性的な評価も重要です。実際に訪問した外国人観光客へのアンケート調査、地域住民への影響調査、関連事業者への聞き取り調査などにより、数値では表れない効果や課題を把握します。特に、地域住民の生活への影響や、観光客の満足度については継続的な監視が必要です。

収集したデータに基づき、多言語化ウェブサイトのコンテンツ改善、SEO対策の強化、新たなデジタルマーケティング手法の導入などを継続的に実施します。また、成功事例と失敗事例の両方を他地域と共有することで、日本全体での取り組み水準向上に貢献します。

日本のオーバーツーリズム問題の根本的解決には、観光客の地方分散化が不可欠ですが、現在の対策は主要観光地での流入制限に重点が置かれており、代替地域への誘導効果は限定的です。一方で、全国には温泉、文化遺産、自然景観など、まだ十分に活用されていない素晴らしい観光資源が数多く存在しています。

これらの潜在的観光資源を活用するための最も効果的な手法が、戦略的な多言語化ウェブサイトによる情報発信です。長崎県小値賀島や熊野古道の成功事例が示すように、明確なターゲット設定と質の高い多言語コンテンツの制作により、持続可能な観光業の発展と地域活性化を同時に実現することが可能です。

多言語化ウェブサイトの効果は観光客誘致にとどまらず、直接的な雇用創出、関連産業への波及効果、地域ブランド価値の向上など、地域経済全体への多面的な効果をもたらします。小値賀島では50名以上の雇用創出と20名以上の移住者獲得を実現し、神山町では150人以上の移住者獲得に成功するなど、具体的な成果が確認されています。

重要なのは、単なる翻訳ではなく、各国の文化的背景とニーズを理解した上で、ターゲット市場に特化した多言語化ウェブサイトを制作することです。各言語での検索上位表示を狙ったSEO対策、現地の検索行動特性を踏まえたコンテンツ設計、SNSなどのデジタルマーケティングとの連携により、効果的な海外集客を実現できます。

地方自治体や観光事業者の皆様にとって、多言語化ウェブサイトの制作は専門的な技術と経験が必要な分野です。しかし、適切なパートナーとの連携により、限られた予算でも効果的な多言語での情報発信を実現することが可能です。

今こそ、あなたの地域の隠れた魅力を世界に発信し、持続可能な観光地域づくりを始めませんか。オーバーツーリズム問題の解決と地域活性化の両立は、戦略的な多言語化ウェブサイトの活用により実現できます。

株式会社オーキッドの多言語ウェブサイト制作サービスについて、詳細な提案をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。あなたの地域の観光資源を活かした効果的な多言語情報発信戦略を、専門スタッフがご提案いたします。

2025年訪日外客数年間累計レポート(1~12月)

年間総括 2025年の訪日外客数は42,683,600人を記録し、前年比15.8%増という力強い成長を達成しました。過去最高であった2024年の36,870,148人を580万人以上上回り、年間過去最高を更新しています。

2025年1~11月 訪日外客数累計レポート記録的な成長も、地政学リスクが浮き彫りに

2025年1~11月の訪日外客数は39,065,600人となり、前年同期比17.0%増と堅調な伸びを示しました。この数字は2024年の年間実績(36,870,148人)をすでに上回り、史上最高を更新しています。 しかし、

インバウンド集客を成功させる観光施設の英語サイトの作り方

訪日外国人旅行者数が回復基調にある中、地方の観光施設にとって英語ホームページ制作は、もはや「あれば良い」ものではなく「なければ機会損失につながる」重要な集客ツールとなっています。 しかし、単に日本語サイトを英訳しただけで

地政学リスクを避けるインバウンド戦略:英語ホームページで実現する持続可能な観光収入

日本のインバウンド観光は今、大きな転換点を迎えています。中国からの渡航自粛勧告や地政学リスクの高まりを背景に、特定市場への依存は事業継続に大きな不安をもたらしています。しかし、この課題には明確な解決策があります。それが英

開港都市の底力を多言語で発信 – 神奈川の産業遺産が拓くインバウンドの新市場

横浜、鎌倉、箱根という日本を代表する観光地を擁しながら、神奈川県のインバウンド観光には大きな課題が存在しています。東京を訪れる外国人旅行者の多くが神奈川県を素通りし、せっかくの観光資源が十分に活かされていない現状がありま

インバウンド観光の分散化と多言語ウェブサイト制作で実現する「量から質」への転換戦略

インバウンド観光が急回復する中、多くの地方観光業者や自治体が直面している深刻な課題があります。2025年11月、中国政府が突如として日本への渡航自粛を呼びかけ、わずか数日で約50万件の航空券がキャンセルされました。経済損

2025年1~10月 訪日外客数累積レポート

全体概況 025年1月から10月までの訪日外客数は、35,547,200人(前年同期比17.7%増)となり、過去最高を記録しました。2024年同期の30,193,085人を約535万人上回る顕著な増加を示しています。 こ

中国の渡航回避呼びかけ、脱中国依存の好機に―JNTOデータから見る新戦略

中国市場への過度な依存からの脱却を 中国政府が自国民に対して日本への渡航回避を呼びかけたことが話題となりました。一見すると日本のインバウンド産業にとって打撃のように思えますが、実はこれは中国市場への過度な依存から脱却し、