茨城県の観光関係者の皆様、インバウンド誘致に取り組んでいるものの、思うような成果が得られずに悩んでいませんか。首都圏から近いという立地の良さがありながら、海外からの観光客が東京や京都に流れてしまい、茨城県を素通りしてしまうという課題に直面している方も多いのではないでしょうか。

実は、茨城県には世界に誇れる観光資源が数多く眠っています。しかし、その魅力が海外の旅行者に十分に伝わっていないという現実があります。国土交通省の令和7年度観光白書でも、地方の観光資源を活用した体験型観光の重要性が強調されています。

本記事では、観光白書が示す最新の施策をもとに、茨城県の未開発な観光資源を活かしたインバウンド誘致の具体的な方法をご紹介します。特に、ターゲット市場に合わせた多言語化したウェブサイトでの情報発信が、いかに重要であるかを詳しく解説していきます。この記事を読むことで、茨城県の観光業に携わる皆様が、次の一歩を踏み出すためのヒントを得ることができます。

茨城県観光の現状と新たな可能性

茨城県は首都圏から約1時間という恵まれた立地にありながら、インバウンド観光においては大きな課題を抱えています。多くの訪日外国人旅行者は東京や京都といった有名観光地を訪れ、茨城県を通過してしまうケースが少なくありません。この背景には、茨城県の魅力が海外に十分に伝わっていないという情報発信の問題があります。

しかし、茨城県には世界に誇れる観光資源が数多く存在しています。日本三名園の一つである偕楽園、四季折々の美しい景色が楽しめる国営ひたち海浜公園、霊峰筑波山、日本第二の湖である霞ヶ浦など、自然と歴史が織りなす魅力的な観光スポットが点在しています。さらに、笠間焼や結城紬といった伝統工芸、メロンや常陸牛などの豊かな食文化も茨城県ならではの資源です。

国土交通省令和7年度観光白書によると、令和7年度は地方を中心としたインバウンド誘客に重点を置き、地域の観光資源を活用した高単価な体験商品の造成を支援する方針が示されています。この流れは、茨城県にとって大きなチャンスとなります。従来の観光地巡りだけでなく、地域の文化や自然を深く体験できるコンテンツが求められる時代になっているのです。

茨城県の観光業や行政、宿泊施設の皆様にとって重要なのは、こうした観光資源の価値を再認識し、海外の旅行者が求める体験型観光として磨き上げることです。そして、その魅力をターゲット市場の言語で効果的に発信することが、インバウンド誘致成功の鍵となります。多言語化したウェブサイトを通じて、茨城県の本当の魅力を世界に届ける時が来ています。

観光白書が示す地方観光の新たな方向性

国土交通省令和7年度観光白書では、地方を中心としたインバウンド誘客について、いくつかの重要な方向性が示されています。これらの施策は、茨城県の観光振興にとって大きなヒントとなる内容です。

まず、観光白書では「アドベンチャーツーリズムの推進」が重点施策として掲げられています。アドベンチャーツーリズムとは、自然・文化・アクティビティの三つの要素を組み合わせて、地域の本質を深く体験できる観光形態です。国土交通省令和7年度観光白書によれば、この分野では国際的な団体との連携を強化し、コンテンツの磨き上げやガイドの育成、情報発信などを総合的に支援する方針が示されています。

次に注目すべきは「農泊の推進」です。観光白書では、農山漁村の滞在型観光を確立するため、地域の食や景観、伝統文化を活用した誘客を推進する方針が明記されています。特に「SAVOR JAPAN」という認定制度では、多様な地域の食とそれを支える農林水産業や特徴のある景観、伝統文化等の魅力で訪日外国人旅行者を誘客する取り組みを官民連携で海外に発信していくとされています。国土交通省令和7年度観光白書

さらに「ガストロノミーツーリズムの推進」も重要なテーマです。地域の食文化を活かした観光は、訪日外国人旅行者の満足度を高める効果的な手段となります。観光白書では、地域ならではの高品質なサービスや体験を提供するための環境整備を支援する方針が示されています。国土交通省令和7年度観光白書

加えて「酒蔵ツーリズムの推進」も挙げられています。日本酒は日本文化を代表する要素の一つであり、酒蔵を観光資源として活用し、周遊・滞在型観光を推進することが奨励されています。国土交通省令和7年度観光白書

これらの施策に共通するのは、地域固有の資源を活かした体験型観光の重視です。単に景色を見るだけでなく、その土地の文化や生活に触れ、深い体験を得られるコンテンツが求められています。茨城県には、これらの要素を満たす観光資源が豊富に存在しており、適切に磨き上げて発信することで、大きな誘客効果が期待できるのです。

茨城県の隠れた観光資源と活用の可能性

茨城県には、まだ十分に活用されていない魅力的な観光資源が数多く存在しています。これらの資源を体験型観光として再構築することで、インバウンド旅行者にとって魅力的な目的地となる可能性があります。

まず注目したいのが霞ヶ浦エリアです。日本第二の湖である霞ヶ浦は、全長約250キロメートルのサイクリングロードが整備されており、観光白書でも推進されているサイクルツーリズムの理想的な舞台となります。国土交通省令和7年度観光白書では、サイクルツーリズムの推進に向けて、ナショナルサイクルルートの磨き上げや国内外への情報発信を行う方針が示されています。霞ヶ浦周辺には、地元の食材を使った飲食店や農産物直売所も点在しており、地域の食文化を体験できるルートとしても魅力的です。

次に、筑波山エリアのアドベンチャーツーリズムの可能性です。筑波山は標高877メートルと比較的低い山ですが、関東平野を一望できる絶景と、豊かな自然環境が魅力です。山頂までのハイキングコース、ロープウェイやケーブルカーでのアクセス、山麓の筑波山神社など、様々な要素を組み合わせた体験プログラムを構築できます。特に、早朝の御来光ツアーや、地元ガイドによる自然観察ツアーなど、深い体験を提供するコンテンツは、高付加価値な観光商品として海外市場でも評価される可能性があります。

茨城県の農業資源も大きな魅力です。メロン、梨、栗、さつまいもなど、全国有数の生産量を誇る農産物が多数あります。これらを活用した収穫体験や農家民泊、地元食材を使った料理体験などは、観光白書で推進されている農泊の理念にぴったり合致します。特に、季節ごとに異なる収穫体験を提供することで、リピーターの獲得にもつながります。

笠間焼の陶芸体験も見逃せません。茨城県笠間市は、日本有数の陶芸の街として知られています。単に陶器を購入するだけでなく、実際に陶芸家の工房を訪れ、ろくろ体験や絵付け体験を通じて、日本の伝統工芸に触れることができます。こうした体験は、観光白書でも推奨されている文化観光の一環として、訪日外国人旅行者の満足度を高める重要な要素となります。国土交通省令和7年度観光白書

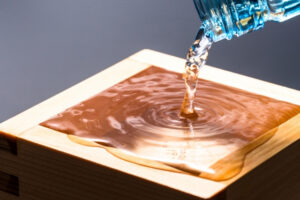

さらに、茨城県は日本酒の名産地でもあります。常陸能、来福、郷乃誉など、高品質な日本酒を生産する酒蔵が県内に点在しています。観光白書では酒蔵ツーリズムの推進が明記されており、酒蔵見学や試飲体験、蔵元との交流などを組み合わせた周遊型観光は、日本文化に興味を持つ訪日外国人旅行者にとって魅力的なコンテンツとなります。国土交通省令和7年度観光白書

これらの観光資源を単独で提供するのではなく、複数の要素を組み合わせた滞在型プログラムとして構築することが重要です。例えば、筑波山でのトレッキングと笠間焼の陶芸体験、地元食材を使った料理体験を2泊3日のパッケージとして提供すれば、茨城県ならではの魅力を深く体験できるプログラムとなります。

体験型観光とアドベンチャーツーリズムの実践方法

茨城県でアドベンチャーツーリズムや体験型観光を実現するためには、具体的にどのような取り組みが必要でしょうか。観光白書が示す方向性をもとに、実践的なアプローチを考えていきます。

アドベンチャーツーリズムの成功には、自然・文化・アクティビティの三つの要素をバランスよく組み合わせることが重要です。茨城県の場合、筑波山エリアを中心とした自然体験が基盤となります。早朝の山頂で御来光を眺める体験、地元ガイドと一緒に歩く森林トレッキング、夜には満天の星空観察など、時間帯によって異なる自然の魅力を提供することができます。

文化的な要素としては、筑波山神社での参拝体験や、山麓の集落に残る伝統的な暮らしの体験が考えられます。地元の方々との交流を通じて、茨城県の歴史や文化を深く理解する機会を提供することで、単なる観光では得られない価値を創出できます。

アクティビティの面では、筑波山でのトレッキングだけでなく、霞ヶ浦でのサイクリングやカヌー体験、冬季には県北部でのスノーアクティビティなど、季節に応じた多様な選択肢を用意することが大切です。観光白書でも、地域の特性を生かした多様なアクティビティの提供が推奨されています。国土交通省令和7年度観光白書

体験型観光の実施にあたっては、ガイドの育成が欠かせません。単に観光スポットを案内するだけでなく、地域の歴史や文化、自然について深い知識を持ち、それを魅力的に伝えられる人材が必要です。観光白書では、通訳ガイドの質と量の充実を図るため、研修の実施や資格取得の促進が明記されています。国土交通省令和7年度観光白書

茨城県では、地域の方々をガイドとして育成する取り組みが効果的です。例えば、筑波山の自然に詳しい登山愛好家、笠間焼の歴史に精通した陶芸家、地元の農業に携わる方々など、それぞれの専門性を活かしたガイドプログラムを構築できます。こうしたローカルガイドによる案内は、旅行者にとって忘れられない体験となり、口コミでの評判拡大にもつながります。

また、体験プログラムの品質管理も重要です。観光白書では、観光コンテンツ事業者の収益性改善とともに、国際競争力のある質の担保が強調されています。国土交通省令和7年度観光白書 プログラムの内容、所要時間、料金設定、安全対策などを明確にし、参加者が安心して楽しめる環境を整えることが必要です。

さらに、これらの体験プログラムを組み合わせた複数日程のパッケージツアーを開発することで、滞在日数の延長と消費額の増加につながります。例えば、1日目は筑波山でのトレッキングと山麓の温泉、2日目は笠間での陶芸体験と酒蔵見学、3日目は霞ヶ浦でのサイクリングと地元食材を使った料理教室といった具合に、茨城県の多様な魅力を存分に体験できるプログラムを提供できます。

農業・食文化を活かした誘客戦略の展開

茨城県の農業資源と食文化は、インバウンド誘致における大きな強みとなります。観光白書でも、農泊やガストロノミーツーリズムの推進が重点施策として位置づけられており、茨城県の特性を最大限に活かせる分野です。

茨城県は全国有数の農業県であり、メロン、梨、栗、さつまいも、レンコン、白菜など、多様な農産物の生産地として知られています。こうした農業資源を観光に活用する「農泊」は、訪日外国人旅行者にとって日本の田舎暮らしや農業文化を体験できる貴重な機会となります。観光白書では、農山漁村の滞在型観光の確立に向けて、食や景観の観光コンテンツとしての磨き上げや、国内外へのプロモーション、古民家を利用した滞在施設の整備を一体的に支援する方針が示されています。国土交通省令和7年度観光白書

具体的には、農家民泊の受け入れ体制を整備し、宿泊と農業体験をセットにしたプログラムを開発することが考えられます。春はいちご狩り、夏はメロンやトウモロコシの収穫、秋は栗拾いや梨狩り、冬は干し芋作りなど、季節ごとに異なる体験を提供することで、年間を通じた誘客が可能になります。

また、収穫体験だけでなく、地元の食材を使った料理教室も魅力的なコンテンツです。茨城県の郷土料理であるあんこう鍋の作り方を学んだり、採れたての野菜を使った日本の家庭料理を体験したりすることで、食を通じた文化交流が深まります。こうした体験は、観光白書で推進されているガストロノミーツーリズムの理念に合致するものです。国土交通省令和7年度観光白書

さらに、茨城県の酒蔵を活用した観光も大きな可能性を秘めています。県内には多数の日本酒醸造所があり、それぞれが独自の製法と味わいを持っています。観光白書では、酒蔵ツーリズムの推進が明記されており、酒蔵自体の観光資源化や、酒類事業者と観光事業者、交通機関、地方公共団体等が連携した周遊・滞在型観光の推進が奨励されています。国土交通省令和7年度観光白書

酒蔵見学では、単に製造工程を見るだけでなく、杜氏から直接話を聞いたり、仕込み水の水源を訪れたり、酒米の田んぼを見学したりすることで、日本酒造りの背景にある自然環境や職人技を深く理解することができます。試飲では、異なるタイプの日本酒を比較しながら、それぞれの特徴や料理との相性について学ぶことができます。

これらの食や酒に関する体験を、宿泊と組み合わせることで、高付加価値な観光プログラムとして提供できます。例えば、古民家を改修した宿泊施設に滞在し、朝は農家で収穫体験、昼は地元食材を使った料理教室、夕方は酒蔵見学と試飲、夜は囲炉裏を囲んでの郷土料理といった、茨城県ならではの濃密な体験を提供することができます。

食文化を活かした観光では、地域のストーリーを伝えることも重要です。なぜこの地域でこの作物が育つのか、どのような歴史や気候条件があるのか、生産者はどのような想いで作物を育てているのかといった背景を丁寧に説明することで、単なる体験以上の価値を提供できます。こうした深い体験は、旅行者の満足度を高めるだけでなく、SNSでの発信や口コミにもつながり、さらなる誘客効果を生み出します。

多言語ウェブサイトによる戦略的情報発信

茨城県の魅力的な観光資源と体験プログラムを開発しても、それが海外の潜在的な旅行者に届かなければ意味がありません。ここで最も重要となるのが、ターゲット市場に合わせた多言語化したウェブサイトでの情報発信です。

多言語化したウェブサイトの重要性は、単に日本語の内容を翻訳するだけではありません。各言語圏の文化や価値観、旅行スタイルに合わせた情報提供が必要です。例えば、欧米からの旅行者は自然体験やアドベンチャーアクティビティに高い関心を持つ傾向がありますので、筑波山でのトレッキングや霞ヶ浦でのカヌー体験を重点的に紹介することが効果的です。一方、アジア圏からの旅行者は、写真映えするスポットやショッピング、グルメに関心が高いため、国営ひたち海浜公園のネモフィラやコキアの美しい景色、笠間焼の陶器、地元の特産品を前面に押し出した情報発信が有効です。

多言語化したウェブサイトを構築する際には、検索エンジン最適化も重要です。各言語でのキーワード調査を行い、ターゲット市場の人々がどのような言葉で検索しているかを把握することが必要です。例えば、英語圏では「Japanese countryside experience」「traditional pottery workshop in Japan」「sake brewery tour near Tokyo」といったキーワードで検索される可能性があります。こうしたキーワードを適切に配置し、検索結果の上位に表示されるよう対策を講じることで、茨城県の観光情報が世界中の旅行者に届きやすくなります。

観光白書でも、デジタルコンテンツを活用した効果的な情報発信の重要性が強調されています。国土交通省令和7年度観光白書 多言語化したウェブサイトでは、文字情報だけでなく、写真や動画を効果的に活用することが重要です。筑波山からの眺望、笠間焼の制作過程、霞ヶ浦のサイクリング風景、農家での収穫体験の様子など、実際の体験をイメージできるビジュアルコンテンツを豊富に掲載することで、旅行者の興味を引き、訪問意欲を高めることができます。

さらに、多言語化したウェブサイトには、予約機能や問い合わせフォームを各言語で用意することも重要です。興味を持った旅行者が、言語の壁を感じることなくスムーズに予約や問い合わせができる環境を整えることで、実際の訪問につながりやすくなります。観光白書でも、多言語対応や利便性向上の重要性が指摘されています。国土交通省令和7年度観光白書

また、多言語化したウェブサイトを構築する際には、各言語でのSNS連携も考慮すべきです。Facebook、Instagram、Twitter(X)、中国向けにはWeiboやWeChat、韓国向けにはNaverブログなど、各国で主流のSNSプラットフォームと連携し、定期的に情報を発信することで、継続的な関心を維持することができます。特に、実際に茨城県を訪れた旅行者の体験談や写真をシェアすることで、信頼性の高い情報として拡散され、さらなる誘客につながります。

多言語化したウェブサイトのもう一つの重要な役割は、訪問前だけでなく、訪問中や訪問後のサポートです。訪問中には、各観光スポットへのアクセス情報、周辺の飲食店情報、緊急時の連絡先などを多言語で提供することで、旅行者の不安を軽減し、快適な滞在を支援できます。訪問後には、体験の感想を共有できる仕組みや、次回の訪問を促すような情報提供を行うことで、リピーターの獲得につながります。

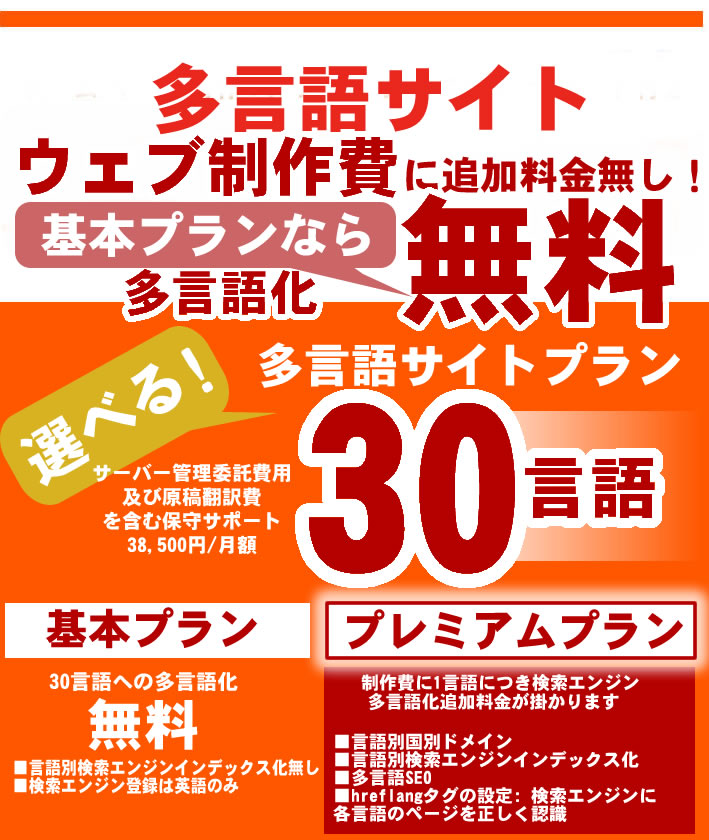

多言語化したウェブサイトの構築と運営には、専門的な知識と継続的な更新が必要です。単に翻訳するだけでなく、文化的背景を理解したネイティブチェックや、各市場のトレンドに合わせた情報更新が求められます。こうした多言語ウェブサイト制作の専門サービスを活用することで、より効果的な情報発信が可能になります。

受入環境整備と持続可能な観光の実現

多言語化したウェブサイトで茨城県の魅力を発信し、実際に訪日外国人旅行者が訪れるようになった後は、受入環境の整備が重要になります。観光白書でも、訪日外国人旅行者が快適に旅行を満喫できる環境整備の必要性が強調されています。

まず基本となるのが、多言語対応です。観光スポット、宿泊施設、飲食店、交通機関などで、英語をはじめとする主要言語での案内表示や説明が必要です。観光白書では、文化財や観光資源について、わかりやすく魅力的な多言語解説文を作成できる専門人材を地域に派遣し、英語解説文作成を支援する方針が示されています。また、英語解説文をもとに、中国語および韓国語解説文作成も支援するとされています。国土交通省令和7年度観光白書

しかし、すべての場所に多言語スタッフを配置することは現実的ではありません。そこで有効なのが、多言語音声翻訳システムの活用です。観光白書でも、観光案内所や公共交通機関だけでなく、観光地の飲食店や小売店における多言語音声翻訳システムの活用を含めた受入環境の面的整備を進める方針が示されています。国土交通省令和7年度観光白書 こうした技術を活用することで、言語の壁を感じることなく、旅行者と地域の人々がコミュニケーションを取ることができます。

Wi-Fi環境の整備も欠かせません。旅行者は常にスマートフォンで情報を検索したり、SNSで体験をシェアしたりします。観光スポットや飲食店、宿泊施設での無料Wi-Fiの提供は、旅行者の利便性を大きく向上させます。観光白書でも、無料Wi-Fiの整備等を支援する方針が明記されています。国土交通省令和7年度観光白書

キャッシュレス決済への対応も重要です。多くの訪日外国人旅行者は、クレジットカードや電子マネーでの支払いに慣れており、現金のみの対応では不便を感じます。小規模な店舗や体験施設でも、キャッシュレス決済を導入することで、旅行者の満足度向上と売上増加の両方が期待できます。

また、多様な食習慣への配慮も必要です。観光白書では、ムスリムやベジタリアン、ヴィーガン旅行者など、多様な食習慣や宗教的習慣等を有する訪日外国人旅行者がストレスなく安心して観光を満喫できる環境整備を図るため、飲食や宿泊、観光関連事業者向けのガイドの周知等により、様々な生活習慣に配慮した受入環境の整備充実を図る方針が示されています。国土交通省令和7年度観光白書 茨城県の飲食店や宿泊施設でも、こうした多様性に対応したメニューや配慮を提供することで、より幅広い旅行者を受け入れることができます。

持続可能な観光の実現も重要なテーマです。インバウンド旅行者が増加しても、地域の環境や文化が守られなければ、長期的な観光振興は望めません。茨城県の自然環境を保全しながら観光を発展させるためには、訪問者数の適切な管理、環境負荷の低減、地域住民との共生などに配慮した取り組みが必要です。

例えば、筑波山でのトレッキングでは、登山道の整備と保全を継続的に行い、植生を守るためのルール設定と啓発活動を実施することが大切です。また、体験プログラムの参加人数を適切に制限し、質の高い体験を提供しながら環境への影響を最小限に抑えることも重要です。

地域住民との協力関係も欠かせません。観光振興は地域全体で取り組むべき課題であり、住民の理解と協力なしには成功しません。観光による経済効果が地域に広く行き渡るよう、地元の事業者や生産者との連携を強化し、地域全体が潤う仕組みを構築することが重要です。

成功への実践ステップと推進体制

茨城県でインバウンド観光を成功させるためには、具体的な実践ステップと推進体制の構築が必要です。ここでは、実際に取り組みを進めるための段階的なアプローチを提案します。

第一段階は、現状分析と戦略策定です。茨城県内の観光資源を棚卸しし、どの資源がインバウンド市場で競争力を持つかを評価します。同時に、ターゲット市場を明確にします。欧米市場、アジア市場、それぞれの中でもどの国や地域を重点的に狙うのかを決定し、各市場の特性や旅行者のニーズを詳しく調査します。この段階で、観光白書が示す方向性を参考にしながら、茨城県独自の強みを活かした戦略を策定します。

第二段階は、コンテンツの開発と磨き上げです。アドベンチャーツーリズム、農泊、ガストロノミーツーリズム、酒蔵ツーリズムなど、観光白書で推奨されている体験型観光のコンテンツを具体的に開発します。この際、地域の事業者や住民と協力し、持続可能で質の高いプログラムを構築することが重要です。また、ガイドの育成も並行して進め、魅力を効果的に伝えられる人材を確保します。

第三段階は、多言語化したウェブサイトの構築と情報発信です。ターゲット市場に合わせた多言語ウェブサイトを制作し、各言語での検索エンジン最適化を実施します。ウェブサイトには、魅力的な写真や動画を豊富に掲載し、予約機能や問い合わせフォームを各言語で用意します。同時に、SNSアカウントを各言語圏向けに開設し、継続的な情報発信を開始します。この段階では、多言語ウェブサイト制作の専門サービスを活用することで、より効果的な情報発信が可能になります。

第四段階は、受入環境の整備です。多言語対応の案内表示、Wi-Fi環境、キャッシュレス決済、多様な食習慣への対応など、訪日外国人旅行者が快適に滞在できる環境を整えます。観光白書で示されている支援制度を活用しながら、段階的に整備を進めていきます。

第五段階は、プロモーションとモニターツアーの実施です。多言語化したウェブサイトやSNSでの情報発信に加えて、海外の旅行博への出展、現地メディアやインフルエンサーの招待、オンライン説明会の開催など、様々なプロモーション活動を展開します。また、少人数のモニターツアーを実施し、参加者からのフィードバックをもとにプログラムの改善を図ります。

第六段階は、本格的な受け入れと継続的な改善です。実際の旅行者を受け入れながら、参加者の満足度調査を実施し、課題を洗い出して継続的に改善を図ります。また、リピーター獲得のための施策や、訪問後のフォローアップも重要です。体験した旅行者が自発的にSNSで発信してくれるような、忘れられない体験を提供することが、長期的な成功の鍵となります。

推進体制としては、行政、DMO、旅行業者、宿泊施設、体験プログラム提供者、交通事業者、飲食店、農業者など、多様な関係者が連携する仕組みが必要です。観光白書でも、観光地域づくり法人の形成と機能強化が重視されています。国土交通省令和7年度観光白書 茨城県内でも、各地域の特性に応じた推進組織を構築し、役割分担を明確にしながら協力して取り組むことが重要です。

また、国や県の支援制度を積極的に活用することも大切です。観光白書には、地域の観光資源を活用した高単価な体験商品の造成支援、ガイドの育成支援、多言語対応の支援、Wi-Fi環境整備の支援など、様々な支援メニューが記載されています。こうした制度を活用することで、資金面での負担を軽減しながら、効果的な取り組みを進めることができます。

茨城県には、世界に誇れる観光資源が数多く存在

茨城県には、世界に誇れる観光資源が数多く存在しています。偕楽園や国営ひたち海浜公園といった既に知名度のある観光地だけでなく、筑波山でのアドベンチャーツーリズム、霞ヶ浦でのサイクルツーリズム、豊かな農業資源を活かした農泊、笠間焼の陶芸体験、酒蔵ツーリズムなど、体験型観光として磨き上げることで、大きな魅力を発揮する資源が豊富にあります。

国土交通省令和7年度観光白書が示す方向性は、まさに茨城県の強みを活かすことができる内容です。アドベンチャーツーリズムの推進、農泊の推進、ガストロノミーツーリズムの推進、酒蔵ツーリズムの推進など、観光白書で重点施策とされている分野は、すべて茨城県で実現可能な取り組みです。これらの施策を参考にしながら、茨城県独自の魅力を最大限に引き出すプログラムを開発することで、訪日外国人旅行者にとって魅力的な目的地となることができます。

そして、これらの魅力を世界に届けるために不可欠なのが、ターゲット市場に合わせた多言語化したウェブサイトでの戦略的な情報発信です。単に翻訳するだけでなく、各言語圏の文化や価値観、旅行スタイルに合わせた情報提供を行い、検索エンジン最適化を施し、予約や問い合わせがスムーズにできる環境を整えることで、茨城県の観光情報が世界中の旅行者に届き、実際の訪問につながります。

多言語化したウェブサイトでは、文字情報だけでなく、写真や動画を効果的に活用し、実際の体験をイメージできるビジュアルコンテンツを豊富に掲載することが重要です。また、各言語でのSNS連携により、継続的な情報発信と口コミの拡散を促進することで、さらなる誘客効果が期待できます。

インバウンド観光の成功は、一朝一夕には実現しません。現状分析と戦略策定から始まり、コンテンツの開発と磨き上げ、多言語化したウェブサイトの構築と情報発信、受入環境の整備、プロモーションとモニターツアーの実施、そして本格的な受け入れと継続的な改善という段階的なアプローチが必要です。また、行政、DMO、旅行業者、宿泊施設、体験プログラム提供者など、多様な関係者が連携する推進体制の構築も欠かせません。

茨城県の観光業や行政、宿泊施設の皆様にとって、今こそインバウンド誘致に本格的に取り組む絶好の機会です。観光白書が示す方向性を活かし、茨城県の豊かな観光資源を体験型観光として磨き上げ、多言語化したウェブサイトで世界に発信することで、茨城県を訪日外国人旅行者にとって魅力的な目的地へと変えることができます。その実現に向けて、一歩ずつ着実に取り組みを進めていきましょう。

株式会社オーキッドの多言語ウェブサイト制作サービスで、茨城県の魅力を世界へ

茨城県の豊かな観光資源を世界に届けるためには、専門的な知識と経験を持ったパートナーが必要です。多言語化したウェブサイトの制作は、単なる翻訳作業ではありません。各言語圏の文化的背景を理解し、ターゲット市場に最適化されたコンテンツを作成し、検索エンジンで上位表示されるための技術的な対策を施す、高度な専門性が求められる分野です。

株式会社オーキッドは、多言語ウェブサイト制作の専門家として、茨城県の観光業や行政、宿泊施設の皆様のインバウンド誘致を強力にサポートいたします。私たちは、ただウェブサイトを作るだけでなく、茨城県の魅力を最大限に引き出し、ターゲット市場に効果的に届ける戦略的な情報発信をご提案します。

英語、中国語、韓国語をはじめとする多言語でのコンテンツ制作、各言語での検索エンジン最適化、予約システムや問い合わせフォームの多言語対応、SNS連携など、インバウンド誘致に必要なすべての要素を、ワンストップでご提供いたします。また、単にウェブサイトを納品して終わりではなく、継続的な運用サポートや効果測定、改善提案も行い、確実な成果につながるまでお付き合いいたします。

茨城県の隠れた魅力を世界に発信し、訪日外国人旅行者を呼び込むための第一歩として、ぜひ株式会社オーキッドの多言語ウェブサイト制作サービスをご検討ください。観光白書が示す方向性を踏まえた戦略的なアプローチで、茨城県のインバウンド観光の未来を一緒に切り拓いてまいります。

お問合せください

茨城県のインバウンド観光を成功させるための多言語ウェブサイト制作について、まずはお気軽にご相談ください。株式会社オーキッドの専門スタッフが、皆様の課題やニーズをお伺いし、最適なソリューションをご提案いたします。お問い合わせは、お電話またはウェブサイトのお問い合わせフォームから承っております。茨城県の魅力を世界に届け、地域の観光振興に貢献するお手伝いをさせていただきます。

2025年1~8月インバウンド累積レポート 前年同期比18.2%増 8月に初めて3,428,000人

全体概況 2025年1月から8月までの累計訪日外客数は28,383,600人となり、前年同期比18.2%の大幅な増加を記録しました。これは月別では8月に初めて300万人を突破し、3,428,000人(前年同月比16.9%

2025年1-7月訪日外客数累計レポート:過去最高を更新する成長トレンド

全体概況 2025年1-7月の訪日外客数は累計で24,955,400人に達し、前年同期比18.4%増という力強い成長を記録しました。これは同期間として過去最高の数値となっており、日本のインバウンド市場が確実に回復・成長軌

日本のオーバーツーリズム解消に向けた地方分散化戦略:多言語化ウェブサイトによる隠れた観光資源の発掘と活用

日本の観光業界は史上最高の3,687万人の訪日外国人観光客を迎えた一方で、深刻なオーバーツーリズム問題に直面しています。京都市では市民1人当たり年間34人の観光客を受け入れ、78.9%の住民が公共交通の混雑を問題視する状

オーバーツーリズム解消の切り札:欧州5カ国のニッチトレンドを狙い撃ちする多言語化戦略

京都や大阪、東京にインバウンド観光客が集中し、オーバーツーリズムが深刻化している一方で、魅力的な体験を提供できる地方都市には外国人観光客がほとんど訪れていない現状があります。 多くの地方自治体や旅行業者が「外国人観光客を

2025年1~6月 インバウンド統計分析レポート

全体概況 2025年1月から6月までの訪日外客数は2,151万8,100人となり、前年同期(1,778万2,422人)と比較して21.0%の大幅な増加を記録しました。これは過去最速となる6か月で2,000万人を突破する歴

2025年1~5月 インバウンド統計分析レポート

全体概要 2025年1月から5月までの5ヶ月間の訪日外客数は、前年同期比23.9%増の18,140,100人となり、力強い回復を見せています。特に5月単月では3,693,300人を記録し、5月として過去最高を大幅に更新し

2025年1-4月インバウンド統計解析レポート|過去最高1,444万人突破の全貌

全体概況 2025年1~4月の累計訪日外客数は1,444万6,600人となり、前年同期比24.5%の大幅な増加を記録しました。これは、コロナ禍前の水準を大きく上回る歴史的な数字であり、日本のインバウンド市場が完全に回復し

2025年第1四半期 訪日外客数レポート:過去最速で1,000万人突破

2025年1月から3月までの訪日外客数が前年同期比23.1%増の1,053万7,300人となり、累計では過去最速で1,000万人を突破しました。特に3月は前年同月比13.5%増の349万7,600人と、3月として過去最高