千葉県には九十九里浜の美しい海岸線、房総半島の豊かな里山、新鮮な海の幸と農産物など、魅力的な観光資源が数多くあります。しかし、東京ディズニーリゾートの影に隠れ、これらの地域資源は海外の旅行者にほとんど知られていません。多くの地方旅行業者や宿泊施設は「どうやって外国人旅行者に情報を届ければいいのか分からない」という課題を抱えています

令和7年度の観光白書によると、訪日外国人旅行者数は今後さらに増加することが見込まれていますが、その恩恵を受けるのは一部の有名観光地だけです。情報発信が不十分な地域は、この大きなチャンスを逃し続けることになります。さらに深刻なのは、外国語での情報が不足しているため、千葉県を訪れたいと思っている潜在的な旅行者が、具体的な計画を立てられずに他の地域を選んでしまうことです。

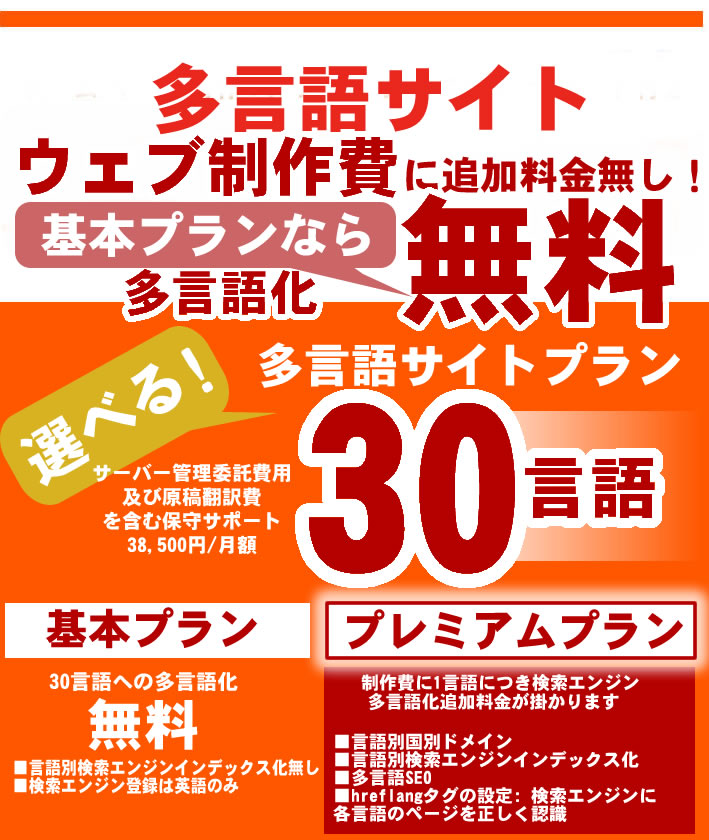

その解決策が、ターゲット市場の言語で作成した「多言語化したウェブサイト」による戦略的な情報発信です。国土交通省令和7年度観光白書でも、デジタル技術を活用した多言語解説の整備が重要施策として明記されています。本記事では、千葉県の未開発な観光資源を活かし、多言語ウェブサイトを軸としたインバウンド誘客の具体的な戦略をご紹介します。

実際に、地方の観光地で多言語ウェブサイトを導入した地域では、特定の国からの訪問者が大幅に増加した事例が報告されています。その国の言語で詳細な観光情報を発信し、検索エンジンでの上位表示を実現することで、旅行計画の段階から選ばれる観光地となっているのです。

千葉県の旅行業、自治体観光課、宿泊施設の皆様、今こそ多言語化した情報発信で、世界中の旅行者に千葉の魅力を届ける時です。本記事を通じて、具体的な実践方法を学んでいきましょう。

千葉県インバウンド観光の現状と課題

千葉県は首都圏に位置しながら、豊かな自然と多様な観光資源を持つ恵まれた地域です。成田国際空港という日本の玄関口を擁し、年間数千万人の外国人旅行者が千葉の土を踏んでいます。しかし、そのほとんどが空港を通過するだけで、県内の観光地を訪れることなく東京や他の地域へ向かってしまうのが現状です。

東京ディズニーリゾートは確かに世界的な観光地として成功していますが、千葉県にはそれ以外にも魅力的な観光資源が数多く眠っています。九十九里浜の長大な砂浜、銚子の新鮮な海の幸、勝浦の美しい海岸線、南房総の温暖な気候を活かした花畑や農業体験、そして房総半島の里山風景など、これらは海外の旅行者が求める「本物の日本体験」を提供できる貴重な資源です。

国土交通省令和7年度観光白書では、地方を中心としたインバウンド誘客の重要性が強調されています。地域の観光資源を活用した高単価な体験商品の造成や、海外への効果的な情報発信が求められているのです。しかし、多くの地方旅行業者や宿泊施設は、具体的にどのように海外市場にアプローチすれば良いのか分からないという課題を抱えています。

特に深刻な問題は、言語の壁です。英語のウェブサイトを持っている事業者でも、それだけでは不十分です。なぜなら、アジアや欧州の多くの国では、自国語での情報を求める旅行者が大半だからです。台湾からの旅行者は中国語の繁体字で、韓国からの旅行者は韓国語で、タイからの旅行者はタイ語で情報を探します。英語だけの情報発信では、これらの重要な市場を取り逃がしてしまうのです。

さらに、単に翻訳しただけのウェブサイトでは効果が限定的です。その国の文化や習慣に合わせた情報の提示方法、その国の検索エンジンで上位表示されるための対策、そして予約や問い合わせをスムーズに行える仕組みなど、包括的な多言語対応が必要とされています。国土交通省令和7年度観光白書でも、多言語化やデジタル技術を活用した情報発信の重要性が繰り返し言及されています。

千葉県の旅行業や宿泊施設が今取り組むべきことは明確です。それは、ターゲットとする国や地域を明確に定め、その言語で詳細かつ魅力的な情報を発信する「多言語化したウェブサイト」を構築することです。これこそが、千葉県の未開発な観光資源を世界に知らしめ、持続可能なインバウンド観光を実現する第一歩となります。

千葉県の主要体験型観光コンテンツの魅力度評価

※各体験コンテンツの魅力を多角的に評価(5段階評価)

独自性、文化的価値、アクセス性、季節性、SNS映え、教育的価値の6つの観点から評価

出典:国土交通省令和7年度観光白書を基に作成

令和7年度観光白書が示す地方誘客の方向性

国土交通省が発表した令和7年度観光白書では、地方を中心としたインバウンド誘客に向けた具体的な施策が示されています。これらの方向性を理解することは、千葉県の観光事業者にとって、今後の戦略を立てる上で極めて重要です。

観光白書の第III部「令和7年度に講じようとする施策」では、地方創生とインバウンド誘客を結びつける様々な取組が提示されています。その中核となるのが、地域固有の観光資源を活用した体験型コンテンツの開発と、デジタル技術を活用した効果的な情報発信です。

特に注目すべきは、消費拡大に効果の高いコンテンツの整備です。アドベンチャーツーリズム、サイクルツーリズム、農泊、エコツーリズムなど、自然や地域文化を活かした体験型観光の推進が重点施策として掲げられています。これらは、千葉県が持つ海岸線、里山、農村といった資源と完全に合致する内容です。

さらに重要なのが、受入環境の整備に関する方針です。観光白書では、文化観光施設における多言語対応、Wi-Fi・キャッシュレス環境整備、デジタル技術を活用した多言語解説の整備などが明記されています。単に施設を整備するだけでなく、外国人旅行者が情報にアクセスしやすい環境を作ることの重要性が強調されているのです。

観光白書が示す情報発信の方向性は、従来の英語中心の発信から、ターゲット市場の言語による戦略的な発信へと大きく変化しています。SNS等を活用した国内外への積極的な情報発信、デジタルコンテンツの活用、そして各国の文化や習慣に配慮した受入体制の整備が求められています。これは、単なる翻訳ではなく、それぞれの市場に最適化された情報発信の必要性を示しています。

地域資源の活用という点では、観光白書は明確なメッセージを発しています。それは「観光に未活用な地域資源の活用」です。すでに有名になっている観光地だけでなく、これまで注目されてこなかった地域の魅力を発掘し、それを収益性の高い観光コンテンツとして開発することが推奨されているのです。千葉県の九十九里浜、外房、南房総といった地域は、まさにこの「未活用な地域資源」の宝庫と言えます。

観光地域づくりにおいては、DMO(観光地域づくり法人)を中心とした組織的な取組の重要性が指摘されています。地域の多様な関係者が連携し、一貫したストーリーを持つ観光プログラムを提供することで、単なる観光地の羅列ではなく、深い体験価値を提供できるとされています。これは、千葉県内の複数の地域や事業者が連携して、一体的な観光圏を形成する必要性を示唆しています。

高付加価値旅行者の誘致も重要なテーマです。観光白書では、単に旅行者数を増やすだけでなく、消費単価の高い旅行者を誘致することの重要性が述べられています。そのためには、質の高い体験コンテンツの提供と、それを適切に伝える情報発信が不可欠です。多言語化したウェブサイトを通じて、高付加価値な体験の魅力を詳細に伝えることが、この層の誘客につながります。

持続可能な観光という視点も見逃せません。観光白書では、地域の環境や文化を守りながら、持続的に観光を発展させていくことの重要性が強調されています。エコツーリズムや地域ブランドの振興など、環境保全と経済振興を両立させる取組が推奨されています。千葉県の豊かな自然環境を守りながら、それを観光資源として活用していくバランスの取れたアプローチが求められているのです。

これらの施策を実現する上で、最も基礎となるのが情報発信です。どれだけ素晴らしい観光資源や体験コンテンツを持っていても、それが適切に情報発信されなければ、旅行者に届くことはありません。観光白書が繰り返し強調する多言語対応とデジタル技術の活用は、まさにこの情報発信の核心を突いています。千葉県の事業者が今すぐ取り組むべきは、ターゲット市場の言語で、詳細で魅力的な情報を発信する多言語化したウェブサイトの構築なのです。

(参照:国土交通省令和7年度観光白書)

千葉県の未開発観光資源を活かす5つの戦略

千葉県には、まだ世界に知られていない魅力的な観光資源が数多く存在します。令和7年度観光白書が示す方向性を踏まえ、これらの資源を効果的に活用するための5つの戦略を、多言語ウェブサイトでの情報発信と組み合わせて提案します。

九十九里浜から外房・南房総への海岸線観光の確立

千葉県が誇る最大の観光資源の一つが、全長約66キロメートルに及ぶ九十九里浜です。この雄大な砂浜は、日本国内では知られていても、海外の旅行者にはほとんど認知されていません。しかし、この広大な海岸線こそが、千葉県独自の価値を生み出す可能性を秘めています。

観光白書では、「はまツーリズム推進プロジェクト」として、砂浜を含む水辺空間における民間事業者等を含めた多様な地域の推進主体による取組の支援が明記されています。九十九里浜では、サーフィンをはじめとするマリンスポーツ、海岸でのヨガやビーチヨガ、浜焼きなどの食体験、そして美しい日の出の鑑賞など、多様な体験が可能です。

さらに南下すると、外房の勝浦や鴨川では、より変化に富んだ海岸景観が楽しめます。リアス式海岸の美しさ、新鮮な海の幸、そして温泉など、海外の旅行者が求める要素が揃っています。特に注目すべきは、これらの地域が東京から2時間程度でアクセスできる点です。短期滞在の旅行者にとっても、日帰りまたは1泊2日の旅程に組み込みやすい立地条件を持っています。

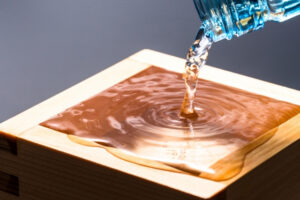

この海岸線エリアで特に魅力的なのが、「観光定置網漁体験」です。定置網漁は千葉県の伝統的な漁法の一つで、早朝に漁師とともに船で沖合に出て、定置網にかかった魚を引き上げる様子を間近で見学できます。網の中から次々と現れる魚たちの躍動感、漁師たちの熟練の技、そして新鮮な海の香り。これらすべてが、海外の旅行者にとって忘れられない体験となります。獲れたばかりの魚をその場で味わえる機会も用意されており、漁業という日本の重要な産業を五感で理解できる貴重なコンテンツです。観光白書でも、地域の本質を深く体験できる観光コンテンツの重要性が指摘されており、この定置網漁体験はまさにその理念に合致した取組と言えます。

南房総エリアでは、温暖な気候を活かした花摘み体験や、いちご狩りなどの農業体験も可能です。1月から3月にかけて咲く菜の花や、春の花畑は、冬季の訪日旅行者にとって特別な体験となります。アジアの多くの国では、この時期に色とりどりの花畑を見ることができないため、大きな魅力となるのです。

これらの海岸線観光を成功させる鍵は、ターゲット市場を明確にした多言語での情報発信です。例えば、サーフィン文化が盛んなオーストラリアに向けては英語で、近隣のアジア諸国に向けてはそれぞれの言語で、海岸の特徴、アクセス方法、体験できるアクティビティ、宿泊施設、飲食店などの詳細情報を発信します。定置網漁体験については、早朝の集合時間、所要時間、料金、持ち物、安全対策、獲れる魚の種類、そして何より漁師との交流や獲れたての魚を味わう体験の魅力を、各国の言語で詳しく伝えます。単に「美しいビーチがあります」という情報だけでなく、波の質、ベストシーズン、レンタル可能な器材、初心者向けのスクール、そして実際の体験の様子を写真や動画で豊富に紹介することが重要です。

多言語化したウェブサイトでは、それぞれの国の旅行者が知りたい情報を、その国の文化や習慣に合わせて提示します。例えば、欧米の旅行者には自由度の高い個人旅行向けの情報を、アジアの旅行者にはグループでの体験や食事の情報を重点的に提供するなど、細やかな配慮が効果を生みます。また、その国の言語でのSEO対策を施すことで、「日本 サーフィン おすすめ」「千葉 ビーチリゾート」といったキーワードで検索した際に、上位表示される可能性が高まります。

(参照:国土交通省令和7年度観光白書)

里山・農村体験と農泊の推進で地域に滞在する仕組み作り

千葉県の房総半島には、美しい里山風景と豊かな農村文化が残されています。これらは、都市化が進んだ東京近郊でありながら、日本の伝統的な農村生活を体験できる貴重な場所です。観光白書では、農泊の推進が重点施策として掲げられており、地域の食とそれを支える農林水産業、特徴ある景観、伝統文化などの魅力で訪日外国人旅行者を誘客することが推奨されています。

千葉県の農村地域では、米作り、野菜栽培、酪農、養豚など、多様な農業が営まれています。これらの農業体験は、特にアジアの都市部から来る旅行者にとって、新鮮で魅力的な体験となります。田植えや稲刈り、野菜の収穫、乳搾り体験など、実際に農作業に参加することで、日本の農業と食文化への理解が深まります。

農泊の最大の魅力は、地域の人々との交流です。農家に宿泊し、一緒に食事を作り、地域の話を聞くことで、観光地を巡るだけでは得られない深い体験が可能になります。これは、観光白書が推奨する「地域の本質を深く体験できる」観光の理想的な形です。

千葉県には、落花生、梨、びわ、ネギなど、特産品も豊富です。これらの収穫体験や加工体験は、参加者にとって思い出深い体験となり、帰国後も千葉県の産品を購入したいという継続的な関係につながります。「SAVOR JAPAN」として認定された地域では、農山漁村の魅力を海外に一体的に発信する取組が支援されており、千葉県の農村地域もこうした枠組みを活用できます。

里山体験では、ハイキングや自然観察、山菜採り、きのこ狩りなども人気のコンテンツです。特に春の山菜や秋のきのこは、アジアの食文化と共通する部分も多く、関心を持つ旅行者が多い分野です。また、里山に残る神社仏閣や石仏、古民家なども、文化的な価値を持つ観光資源となります。

これらの農泊や里山体験を効果的に訴求するには、多言語化したウェブサイトでの詳細な情報発信が不可欠です。農家の紹介、体験できる農作業の内容、季節ごとの見どころ、食事のメニュー、宿泊施設の写真、料金、予約方法など、旅行を計画する際に必要な情報を、ターゲットとする国の言語で提供します。特に、食事に関する情報は重要です。使用する食材、調理方法、アレルギー対応の可否などを明記することで、安心して予約できる環境を整えます。

また、体験の様子を写真や動画で豊富に紹介することも効果的です。実際に農作業をしている様子、収穫した野菜を使った料理、農家の人々との交流シーンなどを視覚的に伝えることで、「自分もこの体験をしてみたい」という気持ちを喚起できます。これらのコンテンツを、中国語、韓国語、タイ語、英語など、ターゲットとする市場の言語で作成し、それぞれの国の検索エンジンやSNSで拡散させることが、効果的な誘客につながります。

(参照:国土交通省令和7年度観光白書)

サイクルツーリズムの展開で滞在を延ばす魅力づくり

千葉県の房総半島は、起伏が比較的緩やかで、サイクリングに適した地形を持っています。海岸線を走るルート、里山を巡るルート、歴史的な街道を辿るルートなど、多様なサイクリングコースを設定できる可能性があります。観光白書では、サイクルツーリズムの推進が明記されており、ナショナルサイクルルートの磨き上げやイベント出展等の国内外への情報発信、新たなルートの検討が進められています。

サイクルツーリズムの魅力は、自転車のペースで地域をゆっくりと巡ることで、車では見過ごしてしまうような小さな発見や、地域の人々との交流が生まれることです。千葉県では、海沿いのルートで潮風を感じながら走ったり、里山のルートで四季折々の風景を楽しんだり、農村部のルートで地域の生活を垣間見たりと、多様な体験が可能です。

特に注目すべきは、サイクルツーリズムが滞在時間の延長につながることです。日帰りで観光地を巡るだけでなく、2泊3日や3泊4日のサイクリング旅行として企画することで、地域での消費額が大幅に増加します。各地の宿泊施設、飲食店、土産物店など、広範囲の事業者に経済効果が波及するのです。

千葉県では、成田空港や東京からのアクセスが良いという利点を活かし、自転車を空港や駅でレンタルできる仕組みを整備することで、手軽にサイクリングを楽しめる環境を作れます。また、電動アシスト自転車の普及により、体力に自信がない旅行者や高齢の旅行者でも、サイクルツーリズムを楽しめるようになっています。

海外では、特に欧州やオーストラリア、台湾などでサイクルツーリズムが盛んです。これらの地域の旅行者に向けて、多言語化したウェブサイトでサイクリングルートの詳細情報を発信することが重要です。ルートマップ、距離、所要時間、高低差、見どころ、休憩ポイント、自転車のレンタル方法、宿泊施設の情報など、サイクリング旅行を計画するために必要な情報を網羅的に提供します。

特に重要なのは、GPSデータやルート案内アプリとの連携です。スマートフォンにダウンロードできるGPXファイルを提供したり、人気のサイクリングアプリにルート情報を登録したりすることで、旅行者は迷うことなくサイクリングを楽しめます。これらの情報を、英語だけでなく、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語など、サイクルツーリズムが盛んな国の言語で提供することで、より多くの旅行者にリーチできます。

また、サイクリングイベントの開催も効果的です。春や秋の気候の良い時期に、海外からの参加者を募るサイクリングイベントを開催し、それを多言語のウェブサイトやSNSで告知します。イベント参加をきっかけに千葉県を訪れた旅行者が、その魅力に気づき、リピーターとなったり、SNSで情報を拡散したりすることで、さらなる誘客につながります。

(参照:国土交通省令和7年度観光白書)

成田山周辺の文化観光の深化と体験型コンテンツの開発

成田山新勝寺は、千葉県を代表する歴史的・文化的観光資源です。年間約1000万人が訪れる参詣客の中には、すでに多くの外国人旅行者も含まれていますが、その多くは成田空港からのアクセスの良さによる一時的な訪問にとどまっています。この既存の集客力を活かしながら、より深い文化体験を提供し、滞在時間を延ばすことが可能です。

観光白書では、文化観光の推進が重点施策として掲げられており、文化資源の磨き上げ、多言語化、Wi-Fi・キャッシュレス環境整備などの利便性向上、国内外への宣伝が支援の対象とされています。また、デジタル技術等を活用した多言語解説を観光施策と連携させつつ整備することで、訪日外国人旅行者が文化財への理解を深め、満足度を向上できるような環境整備が推進されています。

成田山新勝寺では、護摩焚きの見学や写経体験、精進料理の体験など、日本の仏教文化に触れる機会を提供できます。これらの体験を、単なる観光ではなく、日本の精神文化を学ぶ機会として位置づけ、詳細な説明や解説を多言語で提供することで、より深い理解と感動を生み出せます。

成田山周辺には、参道の表参道商店街もあり、伝統的な日本の食文化や工芸品を体験できます。鰻料理、羊羹、煎餅などの老舗の味を楽しんだり、伝統工芸品の店を訪れたりすることも、文化体験の一部となります。これらの店舗と連携し、外国人旅行者向けの体験プログラムを開発することで、単なる買い物ではなく、文化的な価値を持つ体験として提供できます。

さらに、成田市内には、成田山以外にも宗吾霊堂や房総のむらなど、歴史的・文化的な施設があります。これらを組み合わせて、半日から1日の文化観光ルートとして提案することで、滞在時間と消費額の増加が期待できます。特に、房総のむらでは、江戸時代の農村生活を再現した施設で、伝統工芸の体験や時代衣装の着用など、体験型のコンテンツが充実しています。

さらに注目すべき文化体験が、佐倉市の「小江戸さわら舟めぐり」です。佐倉は江戸時代に城下町として栄えた歴史を持ち、今でも古い町並みや武家屋敷が残る風情ある地域です。小江戸さわら舟めぐりでは、江戸時代から続く小野川を、当時の面影を残す舟でゆったりと巡ることができます。舟の上から眺める柳並木や歴史的建造物、そして船頭さんの巧みな竿さばきと地域の歴史話は、タイムスリップしたかのような特別な体験を提供します。春には桜、夏には新緑、秋には紅葉と、四季折々の美しい景色を水上から楽しめることも魅力です。この体験は、欧米の旅行者が好む「本物の日本文化との出会い」であり、アジアの旅行者にとっても写真映えする魅力的なコンテンツとなります。観光白書が推奨する文化資源を活用した体験型観光の好例と言えるでしょう。

成田山と佐倉の小江戸エリアは、成田空港から近く、東京への移動途中に立ち寄りやすい立地です。これらを一つの文化観光ルートとして組み合わせることで、「成田空港から始まる江戸の歴史と文化体験」という魅力的なストーリーを構築できます。

これらの文化観光コンテンツを効果的に訴求するには、ターゲット市場の文化的背景を理解した情報発信が必要です。例えば、仏教文化に関心の高い台湾や香港、タイなどの旅行者に向けては、仏教的な意義や歴史を詳しく説明する中国語やタイ語のコンテンツを作成します。一方、日本文化全般に興味を持つ欧米の旅行者に向けては、禅や精進料理の哲学的な側面を英語で解説します。小江戸さわら舟めぐりについては、江戸時代の歴史的背景、城下町の文化、舟遊びの風習など、文化的なコンテキストを各国の言語で丁寧に説明することで、単なる舟遊び以上の深い体験価値を伝えられます。特に、季節ごとの景色の変化や、船頭さんとの交流といった人間的な温かみを、写真や動画を通じて視覚的に伝えることが効果的です。

多言語化したウェブサイトでは、文化体験の内容、所要時間、料金、予約方法、注意事項などを明確に記載します。特に、宗教施設でのマナーや作法については、事前に理解してもらうことで、スムーズな体験と相互理解が促進されます。また、体験の様子を写真や動画で紹介し、どのような体験ができるのかを視覚的に伝えることも重要です。

(参照:国土交通省令和7年度観光白書)

マリンアクティビティの高付加価値化と通年利用の促進

千葉県の海岸線は、マリンアクティビティの宝庫です。サーフィン、SUP(スタンドアップパドルボード)、シーカヤック、ダイビング、釣りなど、多様なアクティビティが可能です。観光白書では、マリンレジャーを活用した地域観光の振興が推奨されており、「海の駅」を活用したイベントやクルージング等の体験機会の提供が支援されています。国土交通省令和7年度観光白書

千葉県のマリンアクティビティの強みは、首都圏からのアクセスの良さと、比較的温暖な気候です。特に、九十九里浜や外房の海は、良質な波が立つことで知られ、サーフィンのメッカとなっています。しかし、これらのアクティビティは主に夏季に集中しており、通年での誘客という点では課題があります。

通年利用を促進するためには、季節ごとの魅力を打ち出すことが重要です。春は磯遊びや潮干狩り、夏は海水浴やマリンスポーツ、秋は釣りやクルージング、冬は温泉と海の幸の組み合わせなど、四季それぞれの楽しみ方を提案します。特に、冬季のサーフィンは、混雑が少なく上級者に人気があります。また、冬の新鮮な海の幸は、食を目的とする旅行者にとって大きな魅力となります。

高付加価値化の観点では、単なるアクティビティ体験だけでなく、インストラクターによる丁寧な指導、高品質な器材の提供、快適な施設の整備、そしてアクティビティ後のリラクゼーションなど、総合的な体験価値を高めることが重要です。例えば、サーフィンレッスンの後に、地元の食材を使った料理を楽しみ、温泉で疲れを癒すといった、一連の流れを一つのパッケージとして提供します。

観光白書では、アドベンチャーツーリズムの推進も掲げられており、自然・文化・アクティビティの構成要素を通じて日本の本質を深く体験できるコンテンツの磨き上げが支援されています。千葉県のマリンアクティビティを、単なるスポーツではなく、海の自然や地域文化と結びついた総合的な体験として位置づけることで、より高い価値を生み出せます。国土交通省令和7年度観光白書

これらのマリンアクティビティを海外の旅行者に訴求するには、多言語化したウェブサイトでの専門的な情報発信が不可欠です。波の状態、ベストシーズン、レベル別のおすすめポイント、必要な器材、レンタルの可否、インストラクターの資格、安全対策、料金、予約方法など、詳細な情報を提供します。特に、安全に関する情報は重要で、ライフセーバーの配置、緊急時の対応、保険の加入などについて、明確に記載することで、安心して参加できる環境を示します。

また、ターゲットとする市場に応じた情報の提示方法も重要です。例えば、オーストラリアや米国のサーファーに向けては、波の質や混雑状況など技術的な情報を重視し、初めてサーフィンに挑戦するアジアの旅行者に向けては、初心者向けのスクールやサポート体制を強調します。これらの情報を、それぞれの国の言語で、その国の文化や習慣に合わせて提供することで、効果的に誘客できます。

多言語化したウェブサイトが成功の鍵となる理由

ここまで千葉県の観光資源を活かす5つの戦略を見てきましたが、これらすべてに共通する成功の鍵が「多言語化したウェブサイト」です。なぜ多言語化が重要なのか、そしてどのような効果が期待できるのかを、具体的に説明します。

最も基本的な理由は、旅行者は自分の言語で情報を探すということです。インターネットで旅行先を調べる際、多くの人は母国語で検索します。英語が話せる人でも、詳細な情報を理解し、比較検討し、予約するという段階では、母国語での情報を求めます。日本の観光地の多くは英語での情報提供に力を入れていますが、アジアの主要市場である中国、韓国、台湾、香港、タイ、ベトナムなどからの旅行者は、英語よりも自国語での情報を必要としています。

検索エンジンの上位表示という観点でも、多言語化は極めて重要です。例えば、台湾の旅行者が「日本 海邊度假村」(日本の海辺のリゾート)と中国語(繁体字)で検索した場合、中国語で詳細な情報を提供しているウェブサイトが上位に表示されます。英語や日本語のサイトは、検索結果の上位に出てこない可能性が高いのです。つまり、どれだけ素晴らしい観光資源があっても、ターゲット市場の言語で情報を発信していなければ、そもそも見つけてもらえないという問題があります。

国土交通省令和7年度観光白書でも、デジタル技術を活用した多言語解説の整備が繰り返し強調されています。文化財や観光資源について、わかりやすく魅力的な多言語解説文を作成し、訪日外国人旅行者が理解を深め、満足度を向上できるような環境整備が推進されているのです。これは、単に施設の案内板を多言語化するだけでなく、ウェブサイトやアプリなどのデジタル媒体での多言語情報提供の重要性を示しています。

多言語化の効果は、情報の到達だけにとどまりません。旅行者の心理的な安心感にも大きく影響します。自分の言語で詳細な情報が提供されていること、問い合わせや予約が自分の言語でできること、現地でのサポート体制が整っていることなどが明示されていれば、旅行者は安心してその地域を訪れることができます。特に、初めて日本を訪れる旅行者や、個人旅行で訪れる旅行者にとって、この安心感は非常に重要な判断材料となります。

また、多言語化したウェブサイトは、その国の文化や習慣に合わせた情報の提示が可能です。例えば、食事の情報を提供する際、ムスリムの旅行者に向けてはハラール対応の可否を明記し、ベジタリアンの旅行者に向けては植物性の食材のみを使用したメニューを紹介するなど、きめ細かな配慮ができます。観光白書でも、多様な食習慣・宗教的習慣等を有する訪日外国人旅行者への対応の重要性が指摘されており、こうした情報を事前に多言語で提供することの価値が認められています。

予約やコミュニケーションの円滑化も、多言語化の重要な効果です。ウェブサイトから直接予約ができ、問い合わせにも母国語で対応できる体制があれば、旅行者は安心して予約を進められます。逆に、英語や日本語でしか対応できない場合、言語の壁を感じて予約を諦めてしまう旅行者も少なくありません。特に、体験型のアクティビティや宿泊施設の予約では、詳細な確認や質問が必要になることが多く、スムーズなコミュニケーションが成約率に直結します。

さらに、多言語化したウェブサイトは、その国のSNSやオンラインコミュニティでの拡散にもつながります。旅行者が自分の言語で書かれた魅力的な情報を見つけた場合、それをSNSでシェアしたり、旅行コミュニティで紹介したりする可能性が高まります。この口コミ効果は、有料広告以上の価値を持つことがあります。実際に訪れた旅行者が、自分の言語で書かれた情報を基に旅行を計画し、満足度の高い体験をしたことをSNSで発信すれば、それを見た他の旅行者も同じように訪れたいと思うようになります。

観光白書では、SNS等を活用した国内外への積極的な情報発信の重要性が述べられています。多言語化したウェブサイトは、この情報発信の基盤となります。ウェブサイトのコンテンツをSNSでシェアしやすい形で提供したり、ハッシュタグを活用してSNS上での検索性を高めたり、インフルエンサーと連携して情報を拡散したりといった戦略が、多言語化によって初めて効果的に機能するのです。

競合との差別化という点でも、多言語化は強力な武器となります。日本の多くの観光地では、まだ英語以外の言語での情報提供が不十分です。そのため、ターゲット市場の言語で詳細かつ魅力的な情報を提供している地域は、それだけで大きなアドバンテージを持つことができます。同じような観光資源を持つ複数の地域がある場合、多言語での情報が充実している地域が選ばれる可能性が高いのです。

長期的な視点では、多言語化したウェブサイトは、持続可能な観光地づくりの基盤となります。一時的なブームで大量の旅行者が押し寄せるのではなく、地域の魅力を理解し、文化や環境を尊重する旅行者を、継続的に誘客することが可能になります。また、リピーターを増やす上でも、多言語での継続的な情報発信は重要です。一度訪れた旅行者が、帰国後もウェブサイトをチェックし、新しい情報や季節ごとのイベント情報を知ることで、再訪の動機づけになります。

投資対効果という観点でも、多言語化したウェブサイトは優れた選択肢です。一度構築してしまえば、24時間365日、世界中の旅行者に情報を提供し続けることができます。展示会への出展や海外でのプロモーション活動に比べて、コストを抑えながら継続的に情報発信できるのです。また、ウェブサイトのアクセス解析により、どの国からどのような情報が求められているかを把握し、マーケティング戦略を随時調整できるという利点もあります。

千葉県の旅行業者、宿泊施設、地方自治体の観光課が今取り組むべきことは明確です。それは、ターゲットとする市場を明確に定め、その言語で詳細かつ魅力的な情報を提供する多言語化したウェブサイトを構築することです。これは単なる翻訳ではなく、その国の文化、習慣、旅行スタイルに合わせた情報設計が必要です。そして、このウェブサイトを基盤として、SEO対策、SNSでの情報発信、インフルエンサーとの連携など、総合的なデジタルマーケティング戦略を展開していくことが、千葉県のインバウンド観光を成功に導く鍵となるのです。

(参照:国土交通省令和7年度観光白書)

実践的な多言語情報発信の進め方

多言語化したウェブサイトの重要性を理解したら、次は具体的にどのように進めていくかが問題になります。ここでは、千葉県の旅行業者や宿泊施設、自治体が実際に取り組める、実践的な多言語情報発信の進め方を段階的に説明します。

第一段階は、ターゲット市場の明確化です。すべての言語に対応することは現実的ではありませんし、効果的でもありません。自社の観光資源やサービスに最も関心を持ちそうな国や地域を特定し、そこにリソースを集中させることが重要です。千葉県の場合、地理的な近さや文化的な親和性から、台湾、香港、韓国、タイなどが有力な候補となります。また、サーフィンやマリンスポーツを重視するなら、オーストラリアや米国西海岸も重要な市場です。

市場を特定する際には、既存のデータを活用します。成田空港や近隣地域の訪問者データ、同じような観光資源を持つ他地域の成功事例、JNTOや観光庁が提供する市場分析などを参考にします。また、自社の既存顧客の中に外国人旅行者がいる場合は、その国籍や旅行スタイルを分析することで、ターゲット市場のヒントが得られます。

第二段階は、各市場の特性理解です。ターゲット市場が決まったら、その国や地域の旅行者の特徴、好み、旅行スタイル、情報収集方法などを深く理解します。例えば、台湾の旅行者は個人旅行が多く、SNSでの情報収集を重視し、食事に対する関心が高いという特徴があります。韓国の旅行者は、写真映えするスポットを重視し、グループでの旅行が多く、トレンドに敏感です。タイの旅行者は、家族での旅行が多く、自然体験や文化体験に関心が高いなど、それぞれの市場に特徴があります。

これらの特性を理解した上で、コンテンツを設計します。単に日本語のコンテンツを翻訳するのではなく、各市場の関心事項や知りたい情報に合わせて、コンテンツそのものを最適化します。例えば、台湾向けのコンテンツでは、食事の情報を詳しく記載し、台湾人の口に合う味付けの店や、台湾でも人気のある日本料理を紹介します。韓国向けのコンテンツでは、SNS映えする写真スポットを多数掲載し、若い女性グループが楽しめる体験プログラムを強調します。

第三段階は、コンテンツの制作です。多言語化したウェブサイトのコンテンツは、単なる翻訳ではなく、各言語でのオリジナルコンテンツとして制作することが理想です。その国のライターや翻訳者に依頼する際も、単に日本語を翻訳するのではなく、その国の読者が理解しやすく、魅力的に感じる表現で書いてもらうことが重要です。

具体的なコンテンツとしては、観光資源の紹介、アクセス方法、料金、営業時間、予約方法、注意事項、よくある質問などの基本情報に加え、体験談、写真ギャラリー、動画、季節ごとのおすすめ情報、地域の文化や歴史の解説、地元の人々のインタビューなど、豊富なコンテンツを用意します。特に、実際に訪れた旅行者の体験談や写真は、信頼性が高く、説得力のあるコンテンツとなります。

観光白書では、デジタルコンテンツ等も活用した効果的な情報発信の重要性が指摘されています。静止画像だけでなく、動画コンテンツを活用することで、地域の雰囲気や体験の様子をより生き生きと伝えることができます。例えば、サーフィンレッスンの様子、農家での収穫体験、地元の祭りの雰囲気などを短い動画で紹介し、それぞれの国の言語で字幕をつけることで、効果的に魅力を伝えられます。国土交通省令和7年度観光白書

第四段階は、SEO対策です。多言語コンテンツを作成したら、それがターゲット市場の検索エンジンで上位表示されるよう、最適化を行います。各言語でのキーワード調査を行い、その国の人々がどのような言葉で日本の観光地を検索しているかを把握します。そのキーワードを適切にコンテンツに組み込み、メタタグやタイトルタグも最適化します。

また、各国で主流となっている検索エンジンにも注意が必要です。中国本土では百度(Baidu)、韓国ではネイバー(Naver)など、Googleとは異なる検索エンジンが使われている国もあります。これらの検索エンジンに最適化するためには、それぞれのアルゴリズムや特性を理解する必要があります。

第五段階は、予約・問い合わせシステムの整備です。どれだけ魅力的な情報を発信しても、予約や問い合わせの段階で言語の壁があれば、成約に結びつきません。多言語対応の予約システムを導入し、問い合わせにも各言語で対応できる体制を整えます。自社での対応が難しい場合は、多言語対応のコールセンターサービスや、翻訳サービスを活用する方法もあります。

観光白書でも、キャッシュレス決済環境の整備や、多言語音声翻訳システムの活用を含めた受入環境の面的整備が推奨されています。ウェブサイト上でクレジットカードやQRコード決済など、外国人旅行者が使いやすい決済方法を提供することも重要です。国土交通省令和7年度観光白書

第六段階は、SNSでの情報発信です。多言語化したウェブサイトを構築したら、それをSNSで積極的に発信します。各国で人気のSNSプラットフォームは異なります。中国では微信(WeChat)や微博(Weibo)、韓国ではネイバーブログやインスタグラム、台湾や香港ではフェイスブックやインスタグラムが人気です。これらのプラットフォームに、ターゲット市場の言語でアカウントを開設し、定期的に情報を発信します。

SNSでの発信では、ビジュアルコンテンツが重要です。美しい写真や魅力的な動画を投稿し、ハッシュタグを効果的に使用することで、より多くの人にリーチできます。また、フォロワーとのコミュニケーションも大切です。コメントや質問に丁寧に答えることで、信頼関係を築き、実際の訪問につなげていきます。

第七段階は、効果測定と改善です。多言語ウェブサイトを公開し、SNSでの発信を開始したら、その効果を定期的に測定します。Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを使用し、どの国からのアクセスが多いか、どのページがよく見られているか、どのような経路でサイトに到達しているかなどを分析します。

また、予約や問い合わせの件数、実際の訪問者数、SNSでの反応なども定量的に測定します。これらのデータを基に、コンテンツの改善、新しい市場へのアプローチ、プロモーション戦略の調整などを継続的に行います。デジタルマーケティングの利点は、効果を数値で把握し、迅速に改善できることです。この利点を最大限に活用します。

第八段階は、地域との連携です。多言語情報発信は、単独の事業者だけで行うよりも、地域全体で連携して行う方が効果的です。DMOや観光協会、商工会議所などと協力し、地域全体の情報を一元的に発信するプラットフォームを構築することで、より包括的で魅力的な情報提供が可能になります。観光白書でも、DMOを司令塔とした観光地域づくりの重要性が強調されています。国土交通省令和7年度観光白書

また、異業種との連携も効果的です。旅行業、宿泊施設、飲食店、体験プログラム提供者、交通事業者などが連携し、一貫したストーリーを持つ旅行商品を提供することで、滞在時間の延長と消費額の増加が期待できます。これらの連携を、多言語化したウェブサイト上で分かりやすく提示することで、旅行者は簡単に旅行計画を立てることができます。

最後に重要なのは、継続性です。多言語情報発信は、一度構築して終わりではありません。季節ごとの情報更新、新しい体験プログラムの追加、旅行者からのフィードバックの反映など、継続的な更新と改善が必要です。また、トレンドや市場の変化に応じて、新しい市場へのアプローチや、新しいプラットフォームでの情報発信なども検討していきます。

千葉県の旅行業者、宿泊施設、自治体の観光課の皆様にとって、多言語化したウェブサイトでの情報発信は、もはや選択肢ではなく必須の取り組みとなっています。令和7年度観光白書が示す方向性を踏まえ、地域の観光資源を最大限に活かし、世界中の旅行者に千葉の魅力を届けるために、今すぐ多言語情報発信に取り組んでいきましょう。

千葉県の観光資源を世界へ届ける多言語戦略

千葉県には、世界に誇れる観光資源が数多く存在します。九十九里浜の雄大な海岸線、房総半島の美しい里山風景、新鮮な海の幸と農産物、成田山新勝寺をはじめとする歴史的・文化的遺産、そしてサーフィンをはじめとする多様なマリンアクティビティ。これらは、海外の旅行者が求める「本物の日本体験」を提供できる、かけがえのない地域資源です。

国土交通省令和7年度観光白書は、地方を中心としたインバウンド誘客の重要性を明確に示しています。地域固有の観光資源を活用した体験型コンテンツの開発、デジタル技術を活用した多言語情報発信、そして持続可能な観光地域づくり。これらの施策は、千葉県が進むべき方向性と完全に一致しています。国土交通省令和7年度観光白書

本記事でご紹介した5つの戦略は、千葉県の未開発な観光資源を活かし、インバウンド誘客を実現するための具体的な道筋です。海岸線観光の確立では観光定置網漁体験などの漁業文化との出会い、農泊と里山体験の推進では日本の農村生活の体験、サイクルツーリズムの展開では地域をゆっくりと巡る楽しみ、文化観光の深化では成田山や小江戸さわら舟めぐりなどの歴史文化体験、そしてマリンアクティビティの高付加価値化。これらすべてに共通する成功の鍵が、「多言語化したウェブサイト」による戦略的な情報発信です。

多言語化は、単なる翻訳ではありません。ターゲットとする市場を明確に定め、その国の言語で、その国の文化や習慣に合わせた情報を提供することです。それにより、検索エンジンでの上位表示、旅行者の安心感の醸成、予約・問い合わせの円滑化、SNSでの拡散、そして競合との差別化など、多面的な効果が得られます。

千葉県の旅行業者、宿泊施設、地方自治体の観光課の皆様にとって、今こそ行動を起こす時です。成田空港という日本の玄関口を持ち、東京から近く、豊かな自然と文化を持つ千葉県は、インバウンド観光において大きなポテンシャルを秘めています。そのポテンシャルを現実のものとするために必要なのが、多言語化したウェブサイトを軸とした、戦略的な情報発信なのです。

令和7年度観光白書が示す施策は、千葉県の観光事業者にとって追い風となります。国や県の支援制度を活用しながら、地域全体で連携し、世界中の旅行者に千葉の魅力を届けていきましょう。そして、訪れた旅行者が千葉の自然、文化、人々との交流を通じて、心に残る体験をし、リピーターとなり、SNSで千葉の魅力を世界に発信してくれる。そのような好循環を生み出すことが、持続可能な観光地域づくりにつながります。

多言語化したウェブサイトでの情報発信は、24時間365日、世界中に千葉の魅力を伝え続けます。それは、千葉県の観光を次のステージへと引き上げる、最も効果的な投資なのです。

多言語ウェブサイト制作で、千葉県の魅力を世界に発信しませんか

ここまでお読みいただき、多言語化したウェブサイトの重要性をご理解いただけたかと思います。しかし、「具体的にどこから始めればいいのか分からない」「専門的な知識や経験がない」「予算や人手が限られている」といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そのような皆様のために、株式会社オーキッドは、観光事業者向けの多言語ウェブサイト制作サービスを提供しています。私たちは、ターゲット市場の特定から、コンテンツの企画・制作、SEO対策、予約システムの導入、運用サポートまで、一貫したサービスを提供しています。

特に重視しているのは、単なる翻訳ではなく、各市場の文化や習慣に合わせた情報設計です。その国の旅行者が何を知りたがっているのか、どのような表現が心に響くのか、どのような構成が使いやすいのか。これらを深く理解した上で、効果的なウェブサイトを構築します。

また、制作後の運用サポートも充実しています。アクセス解析による効果測定、コンテンツの更新、SNSでの情報発信のサポートなど、継続的に成果を上げていくためのお手伝いをいたします。

千葉県の未開発な観光資源を世界に届け、持続可能なインバウンド観光を実現するために、ぜひ私たちにお手伝いさせてください。まずは、お気軽にご相談ください。貴社の観光資源の魅力を最大限に引き出し、世界中の旅行者に届ける最適な方法をご提案いたします。

お問い合わせ

多言語ウェブサイト制作に関するご相談、お見積もりのご依頼は、以下からお気軽にお問い合わせください。千葉県の観光を次のステージへ引き上げるパートナーとして、全力でサポートいたします。

群馬県のインバウンド誘致を成功させる多言語化戦略:令和7年度観光白書が示す未来への道筋

あなたの温泉旅館や観光施設は、海外からのお客様を迎える準備ができていますか。群馬県には草津温泉や伊香保温泉、世界遺産の富岡製糸場、そして日本百名山の谷川岳など、世界に誇れる観光資源が数多くあります。しかし、せっかくの魅力

今すぐ始めたい!地方旅行業の多言語化インバウンド対策──国内需要依存からの脱却

あなたの旅行業は、国内旅行だけで本当に大丈夫ですか。観光白書の最新データが示す現実は、地方の旅行業界にとって厳しいものです。確かに現在は国内旅行が収入の大部分を占めているため、インバウンド対策の優先順位を低く考えてしまう

2025年1~8月インバウンド累積レポート 前年同期比18.2%増 8月に初めて3,428,000人

全体概況 2025年1月から8月までの累計訪日外客数は28,383,600人となり、前年同期比18.2%の大幅な増加を記録しました。これは月別では8月に初めて300万人を突破し、3,428,000人(前年同月比16.9%

2025年1-7月訪日外客数累計レポート:過去最高を更新する成長トレンド

全体概況 2025年1-7月の訪日外客数は累計で24,955,400人に達し、前年同期比18.4%増という力強い成長を記録しました。これは同期間として過去最高の数値となっており、日本のインバウンド市場が確実に回復・成長軌

日本のオーバーツーリズム解消に向けた地方分散化戦略:多言語化ウェブサイトによる隠れた観光資源の発掘と活用

日本の観光業界は史上最高の3,687万人の訪日外国人観光客を迎えた一方で、深刻なオーバーツーリズム問題に直面しています。京都市では市民1人当たり年間34人の観光客を受け入れ、78.9%の住民が公共交通の混雑を問題視する状

オーバーツーリズム解消の切り札:欧州5カ国のニッチトレンドを狙い撃ちする多言語化戦略

京都や大阪、東京にインバウンド観光客が集中し、オーバーツーリズムが深刻化している一方で、魅力的な体験を提供できる地方都市には外国人観光客がほとんど訪れていない現状があります。 多くの地方自治体や旅行業者が「外国人観光客を

2025年1~6月 インバウンド統計分析レポート

全体概況 2025年1月から6月までの訪日外客数は2,151万8,100人となり、前年同期(1,778万2,422人)と比較して21.0%の大幅な増加を記録しました。これは過去最速となる6か月で2,000万人を突破する歴

2025年1~5月 インバウンド統計分析レポート

全体概要 2025年1月から5月までの5ヶ月間の訪日外客数は、前年同期比23.9%増の18,140,100人となり、力強い回復を見せています。特に5月単月では3,693,300人を記録し、5月として過去最高を大幅に更新し