中国市場への過度な依存からの脱却を

中国政府が自国民に対して日本への渡航回避を呼びかけたことが話題となりました。一見すると日本のインバウンド産業にとって打撃のように思えますが、実はこれは中国市場への過度な依存から脱却し、より健全で持続可能な観光立国を実現する絶好の機会と捉えるべきです。

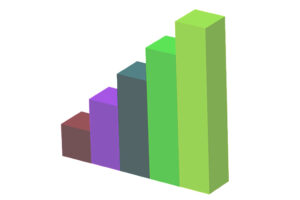

日本政府観光局(JNTO)が発表した2025年9月の訪日外客数統計データを分析すると、インバウンド市場の多様化が急務であることが明確になります。このデータは、私たちに重要な警鐘を鳴らすと同時に、大きな可能性も示しています。

データで見る中国依存の現状

2025年1月から9月までの累計データによると、訪日外客数は31,650,500人に達し、過去最速で3,000万人を突破しました。この数字自体は喜ばしいものですが、内訳を見ると懸念すべき事実が浮かび上がります。そのうち中国からの訪日客は7,487,200人で、全体の約23.7%を占めているのです。

約4分の1が中国市場に依存している状況は、地政学的リスクや外交関係の変化に極めて脆弱であると言わざるを得ません。今回の渡航回避呼びかけのような事態が実際に訪日客数に影響を及ぼした場合、日本の観光産業全体が大きな打撃を受ける可能性があります。これは、特定市場への過度な依存がいかに危険であるかを示す典型的な例です。

しかし、悲観する必要はありません。むしろこれは、インバウンド戦略を抜本的に見直し、より強靭で持続可能な観光産業を構築するチャンスなのです。

出典:JNTO「訪日外客数(2025年1-9月累計)」

成長著しい市場に注目を

一方で、JNTOデータは希望に満ちた事実も示しています。中国以外の市場が力強く成長しているのです。2025年1月から9月の前年同期比を見ると、複数の市場で驚異的な成長率を記録しています。

ロシア市場は102.4%増と倍増しており、ウクライナ侵攻による制裁の影響下でも、クルーズ需要の高まりや中国経由をはじめとした経由便の多様化により訪日客数が大きく伸びています。中東地域も61.8%増と著しい成長を見せており、継続する訪日旅行人気に加え、イスラエルにおけるユダヤ教の祝日や大阪・関西万博における中東各国のナショナルデー開催などの影響もあり、単月として過去最高を記録しました。

そして注目すべきは中国市場です。確かに42.7%増と高い成長率を示していますが、これは他の新興市場と比較すると決して突出した数字ではありません。スペインは38.1%増、インドは36.6%増、イタリアは35.1%増と、欧州やアジアの新興市場が中国に匹敵する、あるいはそれ以上の成長を見せているのです。

ドイツ市場は32.2%増で319,400人、インドネシア市場は28.1%増で449,100人、メキシコ市場は28.8%増で137,900人と、これまで日本のインバウンド戦略において必ずしも重点対象とされてこなかった市場が、急速に存在感を増しています。北欧地域も28.3%増、フランスは16.9%増で331,900人、そして最も重要なのは米国市場で、22.3%増の2,397,700人とすでに中国、韓国、台湾に次ぐ第4位の市場となっています。

これらの数字が示すのは、世界中で日本への関心が高まっており、中国市場に過度に依存する必要がないという事実です。むしろ、これらの成長市場に適切なリソースを配分することで、より安定した持続可能なインバウンド産業を構築できる可能性が大きく開かれているのです。

重点強化すべき市場とその理由

出典:JNTO「訪日外客数(2025年1-9月累計)」前年同期比

JNTOデータの詳細な分析から、今後重点的に強化すべき市場が明確に浮かび上がってきます。それぞれの市場には独自の特性と大きなポテンシャルがあります。

まずインド市場です。2025年1月から9月の訪日客数は233,400人と決して大きくありませんが、成長率は36.6%増と極めて高い水準にあります。インドは人口14億人を超え、急速な経済成長を遂げており、若年層を中心に海外旅行需要が急増しています。スクールホリデーや海外旅行需要の高まり、ベンガルールから成田、デリーから羽田への増便や経由便の利便性向上などが訪日需要を押し上げています。まだ訪日客数は少ないものの、今後10年で中国市場に匹敵する規模に成長する可能性を秘めた最重要市場の一つです。

次に欧州市場です。ドイツからの訪日客数は32.2%増で319,400人、イタリアは35.1%増で227,900人、スペインは38.1%増で179,000人、フランスは16.9%増で331,900人と、主要4カ国すべてで力強い成長を見せています。欧州市場の特徴は高い購買力、長期滞在傾向、そして日本の文化や伝統への深い関心です。継続する訪日旅行人気に加え、若年層を中心とした訪日需要の高まり、直行便の新規就航や経由便の多様化によるアクセス性の向上などが成長を後押ししています。

北米市場も見逃せません。米国は22.3%増で2,397,700人とすでに第4位の市場となっており、継続する訪日旅行人気や直行便数の増加、スクールホリデーや紅葉シーズンなどの混雑を避けて訪日する動きもあり、着実に成長しています。カナダは18.5%増で494,600人、メキシコは28.8%増で137,900人と、北米全体で訪日需要が高まっています。これらの市場は高消費額、リピーター化のしやすさという点でも魅力的です。

東南アジアの新興市場にも大きな可能性があります。インドネシアは28.1%増で449,100人と、年末に向けて徐々に需要が上向く時期において継続する日本人気の影響で9月として過去最高を記録しました。人口2.7億人を超え、中間層が急速に拡大しているインドネシア市場は、今後さらなる成長が期待できます。

そして中東市場です。61.8%増で183,900人と最も高い成長率を示しており、単月として過去最高を記録しました。中東市場の特徴は極めて高い購買力です。サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)などの湾岸諸国からの旅行者は、一人当たりの消費額が非常に高く、ハラール対応を強化することで大きく伸びる可能性を秘めています。

脱中国依存のための戦略的施策

これらの成長市場を確実に取り込み、中国依存からの脱却を実現するためには、戦略的かつ包括的な施策が必要です。

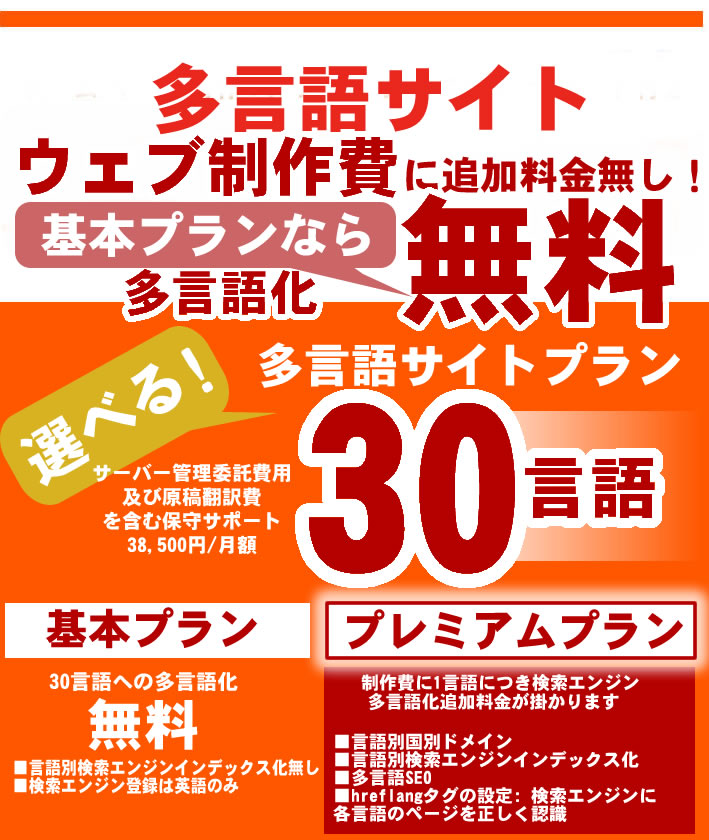

第一に、重点市場への多言語プロモーション展開が不可欠です。インド市場に対してはヒンディー語と英語、中東市場に対してはアラビア語と英語、欧州市場に対してはドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、東南アジア市場に対してはインドネシア語、タイ語、ベトナム語での情報発信を強化する必要があります。

プロモーション方法としては、デジタルマーケティングを重視し、Instagram、YouTube、TikTokなどのSNSプラットフォームを積極的に活用すべきです。各国の人気インフルエンサーとのコラボレーションにより、リアルで共感を呼ぶコンテンツを発信することが効果的です。また、現地旅行博への積極的な出展、OTA(オンライン旅行会社)との連携強化により、予約の利便性を高めることも重要です。

第二に、宗教・文化対応の強化が必要です。特にインド市場と中東市場を取り込むためには、ハラール対応とベジタリアン・ヴィーガン対応が必須となります。ハラール認証レストランの情報を多言語で発信し、ベジタリアン・ヴィーガン対応施設のマッピングを行い、礼拝室情報を提供することで、これらの市場からの旅行者が安心して日本を訪れることができる環境を整備する必要があります。

具体的には「ムスリムフレンドリーJAPAN」キャンペーンを展開し、アラビア語、ヒンディー語、英語のウェブサイトを構築し、ハラール対応レストラン検索アプリを開発し、礼拝時間・方角アプリとの連携を図ることが考えられます。これにより、ムスリム旅行者が日本国内でストレスなく旅行できる環境が整います。

第三に、高付加価値・長期滞在型旅行の促進が重要です。欧米市場の旅行者は、単なる観光ではなく、深い文化体験を求めています。茶道、書道、着物体験、禅といった伝統文化体験プログラムを充実させ、山形県の銀山温泉や山寺など、地方の隠れた名所を紹介し、紅葉、桜、雪といった四季折々の自然体験を提供し、和食、日本酒、地方の食文化を体験するガストロノミーツーリズムを推進することで、欧米市場からの長期滞在を促進できます。

プロモーション方法としては、高級旅行雑誌やメディアへの掲載、ミシュランガイドやロンリープラネットなどの権威ある旅行ガイドとの連携、ラグジュアリートラベルエージェントとの提携により、富裕層にリーチすることが効果的です。

第四に、地方分散の促進が必要です。中国客は東京、大阪など大都市圏に集中する傾向がありますが、欧米市場やインド市場の旅行者は地方への関心が高いという特徴があります。東北地方の山形、秋田、青森では温泉、自然、伝統文化を、北陸地方の金沢、富山では伝統工芸や食文化を、中国・四国地方では瀬戸内海や古い町並みを、九州地方では温泉、自然、歴史をアピールすることで、地方への誘客を促進できます。

具体的には「日本の地方発見プロジェクト」を立ち上げ、地方の隠れた魅力を紹介する多言語動画シリーズを制作し、地方滞在型ツアーパッケージを開発し、地方空港への国際線誘致を支援することが考えられます。これにより、オーバーツーリズムの問題も緩和され、地方経済の活性化にも貢献できます。

第五に、デジタルマーケティングの高度化が不可欠です。市場ごとに効果的なSNSプラットフォームは異なります。インド市場に対してはInstagramとYouTubeを活用し、動画コンテンツを重視したプロモーションが効果的です。欧州市場に対してはInstagramとFacebookを活用し、美しい写真とストーリー性のあるコンテンツが共感を呼びます。中東市場に対してはInstagramとSnapchatを活用し、ラグジュアリー感を演出することが重要です。北米市場に対してはInstagram、TikTok、YouTubeを活用し、リアルな体験談を発信することが効果的です。

コンテンツ戦略としては、市場ごとに最適化された内容を発信する必要があります。インド向けにはボリウッドスターの訪日動画、ヨガと禅の融合体験、ベジタリアン日本食紹介などが効果的です。欧州向けには日本の職人技や伝統文化、サステナブル・ツーリズム、季節の美しさである桜や紅葉などを訴求すべきです。中東向けにはラグジュアリー体験、ファミリーフレンドリー情報、ハラール対応施設の紹介が重要です。北米向けにはアドベンチャー体験、食文化の深掘り、アニメやポップカルチャーの聖地巡礼などが人気です。

具体的な数値目標と市場構成の再設計

中国市場の23.7%という依存度から、2030年までに15%以下に抑制することを目標とすべきです。同時に、他の市場を大きく成長させることで、バランスの取れた市場構成を実現します。

インド市場は現在の0.7%から5%へと約7倍に拡大することを目指します。人口規模と経済成長を考えれば、この目標は十分に達成可能です。欧州市場は現在の8.4%から15%へと約1.8倍に拡大します。高付加価値旅行者が多い欧州市場の拡大は、消費額の増加にも直結します。中東市場は現在の0.6%から3%へと約5倍に拡大します。極めて高い購買力を持つ中東市場の開拓は、収益性の向上に大きく貢献します。

北米市場は現在の9.2%から12%へと約1.3倍に拡大します。すでに大きな市場である北米からのさらなる誘客は、安定した需要基盤の構築につながります。東南アジア市場は現在の11.3%から15%へと約1.3倍に拡大します。地理的に近く、今後も経済成長が期待される東南アジア市場の強化は重要です。

韓国と台湾については、現在の合計37.4%から35%程度に調整します。これらの市場は引き続き重要ですが、他市場の成長により相対的な比率を下げることで、よりバランスの取れた構成を実現します。

このような市場構成の再設計により、特定市場への依存度が下がり、地政学的リスクや外交関係の変化に対する耐性が大きく向上します。同時に、高付加価値市場の比率が高まることで、訪日外客数あたりの消費額も増加し、より収益性の高い観光産業を実現できます。

2030年目標:バランスの取れた市場構成

ピンチをチャンスに変える時

中国の渡航回避呼びかけは、確かに短期的には懸念材料です。しかし、長期的視点に立てば、これは日本のインバウンド産業を真に持続可能で強靭なものにする絶好の機会なのです。

JNTOのデータが明確に示しているように、世界中から日本への関心は高まっており、特に欧州、インド、中東といった高成長市場が力強く伸びています。これらの市場には共通する特徴があります。高い購買力を持ち、長期滞在する傾向があり、地方観光への関心が高く、リピーター化しやすく、文化体験を重視するという特徴です。

これらの特徴は、日本政府が第4次観光立国推進基本計画で掲げる「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」という3つの柱と完全に一致しています。つまり、中国依存からの脱却は、単なるリスク分散ではなく、日本の観光立国としての質的向上を実現する戦略なのです。

今こそ、多言語プロモーション、宗教・文化対応、デジタルマーケティングの高度化、高付加価値旅行の促進、地方分散の推進といった包括的な施策を通じて、これらの成長市場への働きかけを強化すべき時です。中国市場は引き続き重要な市場の一つではありますが、それに過度に依存するのではなく、世界中の多様な市場から日本を訪れてもらうことで、真に強靭で持続可能な観光立国を実現できます。

「脱中国依存」は、日本の観光立国としての真の実力を発揮する新たなステージへの入り口です。今回の中国の渡航回避呼びかけを、悲観的に捉えるのではなく、より強く、より多様で、より持続可能なインバウンド産業を構築するチャンスとして、前向きに捉えるべきなのです。

2025年1~5月 インバウンド統計分析レポート

全体概要 2025年1月から5月までの5ヶ月間の訪日外客数は、前年同期比23.9%増の18,140,100人となり、力強い回復を見せています。特に5月単月では3,693,300人を記録し、5月として過去最高を大幅に更新し

2025年1-4月インバウンド統計解析レポート|過去最高1,444万人突破の全貌

全体概況 2025年1~4月の累計訪日外客数は1,444万6,600人となり、前年同期比24.5%の大幅な増加を記録しました。これは、コロナ禍前の水準を大きく上回る歴史的な数字であり、日本のインバウンド市場が完全に回復し

2025年第1四半期 訪日外客数レポート:過去最速で1,000万人突破

2025年1月から3月までの訪日外客数が前年同期比23.1%増の1,053万7,300人となり、累計では過去最速で1,000万人を突破しました。特に3月は前年同月比13.5%増の349万7,600人と、3月として過去最高

2026年から変わる免税制度に備えよう!多言語化ウェブサイトでインバウンド観光の発展を加速させる

あなたは2026年11月に迫る日本の新しい免税制度の大転換に備えていますか?外国人観光客が店舗で直接免税を受けられる現行システムから、出国時に払い戻しを受ける新制度へと変わります。この変更は、訪日観光客のショッピング体験

訪日観光客の声を多言語ウェブサイトに活かすビジネス戦略:TripAdvisorレビュー分析の実践ガイド

インバウンド観光がますます重要になる現代、外国人観光客の「生の声」を把握することはビジネス成功の鍵です。TripAdvisorなどの旅行サイトには毎日何千もの貴重な顧客フィードバックが集まっています。これらのデータを適切

インバウンド訪日外客数急増!2025年1〜2月累計データ分析

地域別訪日外客数(1〜2月累計) このグラフは2025年1〜2月の地域別訪日外客数と前年同期比を表しています。東アジア地域が約506万人と圧倒的な数を誇り、全体の7割以上を占めています。次いで東南アジアが約84万5千人、

多言語化がカギ!インバウンド観光を成功させるチャットボット導入前の基礎知識

インバウンド成功の秘訣は多言語対応 旅行者が訪日旅行を計画するとき、最初に何をするでしょうか?多くの場合、目的地についての情報をインターネットで調べます。この時、旅行者が理解できる言語で情報が提供されていないと、せっかく

世界が認めた日本の魅力を多言語化で世界へ:TIME誌「世界で最も素晴らしい場所2025」から学ぶインバウンド成功戦略

世界中の旅行者があなたの地域の魅力を発見できていないとしたら?実は、言葉の壁がその理由かもしれません。TIME誌が選んだ「世界で最も素晴らしい場所2025」に日本から選ばれた4つの場所には共通点があります。それは、世界に